在军阀割据的民国时期,有“倒戈将军”之称的冯玉祥,曾是呼风唤雨的一方霸主。他所统领的西北军,一度拥兵高达42万,兵力仅次于蒋介石的中央军,足以与之分庭抗礼。

然而,历史的剧本却出乎意料,这支看似庞大的军事巨兽,却在中原大战后土崩瓦解,成为最早垮台的主要军阀势力。这背后的原因,并非单纯的战败,而是隐藏在体制、人心与资源上的多重致命缺陷。

冯玉祥的军队以数量取胜,但这份“数量”却是其最致命的弱点。根据《中国军阀史》相关研究,冯玉祥的扩军方式非常粗放,经常“不分良莠收编土匪、民团,甚至强行拉壮丁充数”。这导致西北军规模虽大,但士兵素质参差不齐,许多人连基本的军事训练都缺乏,战斗力远不如表面风光。

此外,这支军队缺乏统一的信仰与凝聚力。蒋介石的黄埔系将士多少还有“主义”的感召,而西北军士兵多为被强征的贫苦农民,他们加入军队只为糊口,忠诚度极低。一旦战事不利或后勤断绝,便会出现大规模逃亡、甚至整师投降的现象,这让西北军犹如一盘散沙。

冯玉祥(左起)、蒋介石与阎锡山。摄于1929年。(图/翻摄自维基百科)

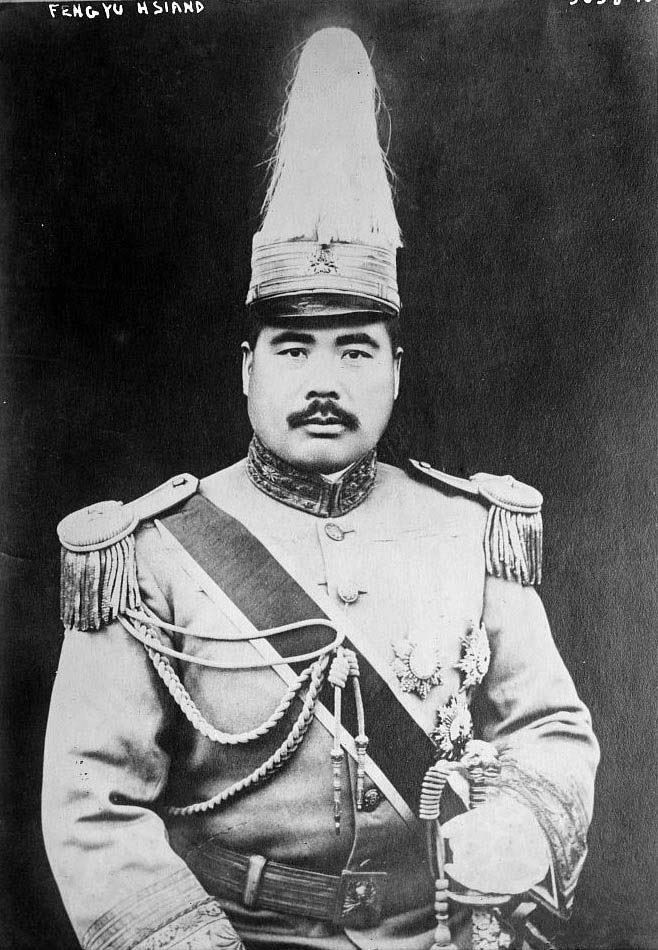

北洋政府时期的冯玉祥,载《中国名人录》。(图/翻摄自维基百科)

冯玉祥治军风格强势,采取个人集权的“家长式管理”,凡事说一不二。他曾严格要求部下生活简朴,甚至要求将领们亲自劳动。然而,这种缺乏制度化的管理模式,不仅没有赢得部下的心,反而埋下深深的隐忧。

根据历史资料,冯玉祥对有功将领的吝啬,远不如他对自己的节俭。例如,大将韩复榘立下战功后,希望能获得一个省主席的职位,却被冯玉祥以“野心太大”为由严厉训斥。这种“只许州官放火,不许百姓点灯”的作风,让将领们心生不满,最终导致韩复榘、石友三等实力派大员在中原大战中集体倒戈,成为压垮西北军的关键一击。

冯玉祥(左1)与蒋介石(右3)会面,1927年。(图/翻摄自维基百科)

战争从来都不是单纯的兵力比拼,背后更是一场经济实力的较量。

1. 经济命脉的悬殊:蒋介石掌控著上海、南京等富庶的东南沿海地区,坐拥海关税收与银行体系,财力雄厚。而冯玉祥的地盘主要集中在贫瘠的西北地区,税收微薄,无法支撑庞大的军队开销。部队军饷经常发不出,只能靠强征硬抢来维持。这种“画饼充饥”的模式,根本无法长久维持。

2. 武器装备的代差:中原大战时,蒋介石的中央军已拥有飞机、大炮、甚至军舰等现代化武器。反观冯玉祥的西北军,装备极其落后,许多士兵甚至还在使用大刀、长矛,武器代差的悬殊,让这支号称42万的大军在正面战场上根本无法与中央军抗衡,如同以血肉之躯对抗钢铁洪流。

冯玉祥(左)与蒋介石。(图/翻摄自维基百科)

冯玉祥(左)与蒋介石。(图/翻摄自维基百科)

冯玉祥在战略上的反复无常,也让他失去了盟友的信任。他曾多次在联蒋与反蒋之间摇摆不定,导致与阎锡山、李宗仁等盟友的关系错综复杂、各怀鬼胎。中原大战初期,冯玉祥联合阎锡山、李宗仁共同反蒋,但最终却因盟友的自保与背叛,成了孤军奋战的“光杆司令”。

蒋介石深谙此道,他看准了西北军缺乏后勤支援的弱点,发动了精准的“银弹攻势”。他不仅许诺官职,更直接向冯玉祥的将领们提供大量金钱,这对于长期欠薪的西北军将领来说,是致命的诱惑。在金钱与权力的双重诱惑下,韩复榘、石友三等核心将领纷纷倒戈,彻底瓦解了冯玉祥的军事基石。

位于山东泰山脚下的冯玉祥墓。(图/翻摄自维基百科)

中原大战结束后,冯玉祥的42万大军迅速缩水至数万残部,最终落得地盘尽失、无家可归的下场。他曾试图依赖苏联支持东山再起,但因其个人反复无常的特质,最终被苏联抛弃,彻底失去了翻盘的机会。

一支军队的强大,绝非单纯的数量堆砌。缺乏凝聚力、制度化管理、可靠后勤与长远战略眼光的军事集团,人数再多也只是纸老虎。蒋介石虽兵力稍逊,却凭借著稳固的经济基础、现代化的武器装备与灵活的政治手腕,赢得了最终的胜利。冯玉祥的故事,不仅揭示了民国时期军阀混战的复杂性,更验证了“量的积累,永远代替不了质的飞跃”这一不变的历史法则。

| 当前新闻共有0条评论 | 微信扫一扫 | ||

| 分享朋友圈 |