本月(11月)9日,由香港、澳门和广东省联合主办的中国第十五届全国运动会(简称全运会)将开幕。相比起奥运和亚运,全运会对日渐步入世界前列的中国精英体育而言可能不算最瞩目的舞台,但2025年的全运却有特殊的意义——两个前殖民地城市历史上第一次参与举办中国国家运动会。

“英国过去也用英联邦运动会来做一个平台,”香港教育大学健康与体育学系高级讲师雷雄德说,“它也是借用体育来做一个文化的交流,从而去巩固英国的价值观。”

“问问现在的(香港)年轻人,中国有多少个省,真的很多人会答不出来,”雷雄德在电话中告诉BBC中文,但是全运会各地代表团到来,香港年轻人通过做义工等方式与他们互动接触,对中国各地的多元文化将是一个“很好的体会”。

“这对于国家认同有一定的帮助。”他说。

香港官员对于全运的国家身份教育意义亦作强调。专责促进香港与北京联系合作的政制及内地事务局局长曾国卫在6月中旬就表示,本届全运会是“宣扬爱国主义”的“大好良机”,强调通过举办全运加深香港民众的“民族意识和自信,以及对国家的自豪感和归属感”。

香港特首李家超4月会见中国体育总局局长高志丹时也表示,要加强香港与粤港澳大湾区城市在体育方面的交流合作和融合发展。

从舶来品到“体育救国”

透过体育赛事凝聚人心,历史上在任何地方都并不罕见。有学者指出,中国人参与现代竞技体育,更是长期受民族主义驱动,常常是国族认同和政治表达的场域。

今天的“全运会”是指中华人民共和国全国运动会,但是中国历史上第一次全国性运动会可以追溯到晚清。

1910年,美国传教士爱克斯纳(D. T. Max Exner)通过上海基督教青年会(YMCA)发起“全国学校区分队第一次体育同盟会”(也称“全国学界运动会”),在南京劝业场进行当时极为新颖的男子田径、足球、篮球、网球四个项目比赛,获得空前成功。

这在后来被民国政府追授为第一届全国运动会,成为西方体育运动进入中国的里程碑。

爱克斯纳批评当时的清朝男子留辫子、抽烟,令国家缺乏活力。当时的知识分子也意识到“东亚病夫”不仅是国民身体虚弱,也代表着军事经济国力衰败。

“古代中国的一个价值理念是排斥竞争,”华中师范大学的体育历史学者李传奇说,封建时代中国人根本不知道竞技体育为何物。而接触西学的梁启超等人主张引入西方“尚武”精神,强化国民性。

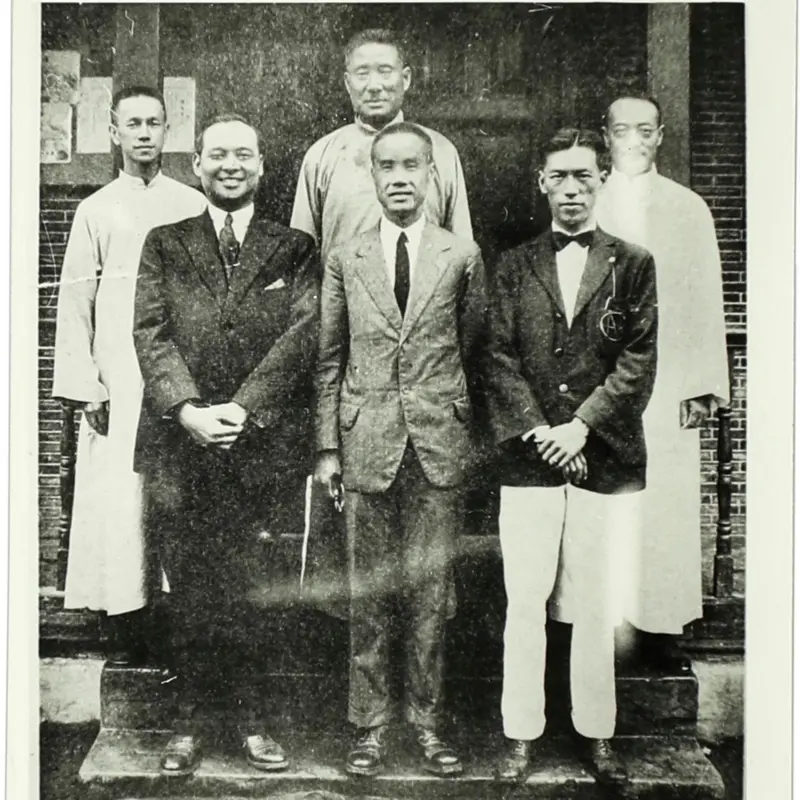

1924年中华全国体育协进会部分董事合影 后排中间为张伯苓,后排右一为王正廷

爱克斯纳创办的运动会举行后不到两年,清朝宣告灭亡。民国政府延续了这种运动会模式,最初仍由华西方人主导,“当时运动会的官方语言都是用的英文,”李传奇说。参赛者主要是教会学校学生。

安徽师范大学的刘利与班哥大学(Bangor University)凡红教授在撰写的论文中指出,早期全运会更多被认为是西方殖民主义在中国的体现,而不是中国民族认同的产物。

1924年起,国民政府支持全华人组成的中华业余体育协会(CNAAF)主办全运会,“体育主权”回到中国人手中,而运动会也逐步转化为民族凝聚的象征。1933年全运会,亲临开幕式的蒋介石发出“体育救国”的号召,主张体育与军事训练结合,以“强种强国”抵御侵略。

开幕礼上,东北代表团身着黑衣、手持黑白两半的旗帜步入南京中央体育场,抗议两年前“九一八事变”和东三省沦陷。据当时报道,当他们走进场地时,看台上响起了长时间且夹杂着哭泣的掌声,开幕式成为一场民族情绪展演。

“旧中国举办的七届全国运动会,绝非仅仅是体育竞技的舞台,它们更是一个时代的深刻缩影,”北京祥体育博物馆馆长李祥这样解读。他表示,在抗日时期平均7-8名中国军人才可击败一名日本兵,体育与民族命运的关联得到生动的体现。他认为,1933年全运会上的政治表达是一种“民族自救的象征性抵抗”。

二战后,民国政府1948年在上海举办抗战胜利后的首次全运会,脱离日治的台湾首次、也是唯一一次以省份身份参加。这场全运会一方面是在庆祝抗战胜利,另一方面也被用来试图显示国民政府在内战中仍具有领导国家的合法性。

李祥指出:“国民政府希望通过全运会,将民众的注意力从内战的纷争中转移出来。”然而此时国民党军队在与中共的战场上已节节败退,政权岌岌可危,“转化为政治展演以遮掩现实危机 。”

一年多后,中共建政,那场全运也成为民国政府在大陆举办的最后一届。

从军体特色到奥运试练场

1959年建国十周年之际,中华人民共和国的首届全运会在北京举行。此时的中国大陆刚刚经历朝鲜战争以及与苏联关系的急剧恶化,全运会在这样的背景下举行,既是体育盛事,也是政治仪式。

这一时期的中国全运带有独特的军事与政治色彩。比赛项目甚至包括无线电收发、跳伞等准军事技能,反映出国家对体育的功能定位尚不是健康与娱乐。赛事口号如1965年文革前夕的“敢于胜利,敢于斗争”,以及1975年乒乓外交后的“友谊第一,比赛第二”,更清楚地揭示了体育如何被用作传递政治信息的工具。

此外,全运会也被曾用来进行主权宣示。1975年与1979年的第三届和第四届全运会上,出现了由居住在中国大陆及港澳地区的台湾人组成的“台湾省代表团”。这一安排显然是中共藉由体育赛事,策略性地表达对台湾主权的立场。然而,这些代表团并非由台湾当局派出,台湾方面至今亦未曾正式参与大陆的全运会。

1997年10月12日第八届全国运动会开幕式上,香港运动员手持小型区旗走过手持中国国旗的工作人员

1997年10月12日第八届全国运动会开幕式上,香港运动员手持小型区旗走过手持中国国旗的工作人员

随后,中国步入改革开放时代,体育政策也随之转向。中国重新加入国际奥委会、国际足联(FIFA)等国际体育组织,体育逐渐从意识形态的工具,转型为国际交流与国家形象建构的一部分。全运会的角色,也在这场转型中悄然改变。

“这个时候的全运会就变成了一个选拔的平台。”香港教育大学高级讲师雷雄德指出。

自1980年代起,全运会的举办时间开始围绕奥运周期设计,赛事项目也会根据下一届奥运会的安排作出调整。到了1990年代,更进一步将各省运动员在奥运会上的奖牌数纳入全运会成绩并计入考核指标。

在举国体制与部分项目职业化的双重推动下,全运会逐渐演变为精英运动员的试验场——一个为国争光、备战奥运的预演舞台。1980年代的两届全运会选在奥运前一年举行,90年代则提前至奥运前三年,为的是更有系统地培养夺牌实力。

这样的转变,带来了中国在国际体坛竞争力的大幅提升,但也逐渐引发了对“金牌至上”思维的反思,特别是在2008年北京奥运之后。

“就算我们拿到这麽多的奥运奖牌,但是全民健身、普及运动的层面上,如果做得不好,也不能够算得上是一个体育大国。”雷雄德说。

在成为金牌大国之后,对体育的教育、健康与文化价值的关注逐渐代替了金牌至上的思维。中国需要新的体育叙事,全运会的角色处在一个重新审视的十字路口。

重塑香港人的国家认同?

2008北京奥运被视为中国体育和国家形象的重要里程碑。从耗资超过一亿美元的开幕式到金牌榜上的独占鳌头,北京展示了精心筹备的国家形象。

距离北京1900公里之外的香港承办了当届奥运的马术项目比赛。这无疑具有象征意义——主权回归后的前殖民地参与承办奥运,成为中国对外传递国家统一与现代化形象的一部分。

香港大学历史系教授徐国琦表示,那一届奥运会对于香港人来说,是“回归”后国家认同感的“绝对高峰”。他补充说,从香港社会对汶川地震的慷慨捐助,到援建“水立方”等奥运设施,香港在那一刻展现出前所未有的参与感与归属感。

这一幕再次印证:在特定历史时刻,体育可以成为强化身份认同与政治叙事的有力工具。只是,这种透过奥运所建立的国家认同感,在十多年后却面临新的挑战。

“你可以说这样的说法政治不正确,但如今的归属感,似乎比过去少了很多。”徐国琦谈到近年香港人对国家的认同时如此表示。

过去十年的政治风波,特别是2014年的雨伞运动以及2019年由反对《逃犯条例》修订引发的社会运动,都演变为针对政治制度、身份认同的大规模抗争。这些事件的冲击波不仅深刻影响了香港社会对于国家身份的连结,也直接催生了几乎终结一切政治表达空间的《港区国安法》。

如今在任何的体育赛事场合中,过去曾出现过的嘘国歌或是集体背对国旗等行为,已被明确列为违法。在这个背景下,在粤港澳大湾区合办的全运会,是否要再次为香港的国家认同作定义,成为一个值得关注的问题。

对此,徐国琦认为,首次以东道主身份参与主办全运会,无疑会在某种程度上提升香港人对自身的认同感,但这并不等同于对国家的认同。

他补充说,作为运动会的主办城市往往会更突出自身的独特性,香港也是一样。

他指出,作为主办城市,往往会更强调自身的独特性,香港也不例外。“所以这就看你怎么看了,”他说,透过全运会去“强调国家认同、民族认同,那可能并不是组织者的想法。”

徐国琦补充说:“国家的多元性其实是一件好事。”他认为,如果当局试图藉由大湾区全运会来加强香港的国家认同,却因此削弱了香港的独特性,那将是一种“误判”。

在体育与国家叙事的关系上,李祥则提供了更宏观的视角。他指出,无论是民国时期还是新中国时期的全运会,都承载着展现国家形象、凝聚社会共识与推动文化进步的功能。

“全运会的演变见证了中国从近代化到现代化的转型历程,其作为‘国家叙事装置’的角色始终未变。”李祥在写给BBC中文的文字回覆中说。

聚焦教育的雷雄德则更倾向于从未来出发。他不认为以这种方式举办全运会是要修复香港近年的裂痕。“我倒不觉得很需要去‘修补’什么。”他在被问到全运会是否有助于改善年轻一代对国家的印象时说道。

“我会说,先认识吧!”雷雄德强调,与其急于改变年轻人的国家认同,不如先创造机会让他们真正了解中国的文化、制度与多样性,这才是建立认同的第一步。

| 当前新闻共有0条评论 | 微信扫一扫 | ||

| 分享朋友圈 |