����ʵ

���ߵ�רҵ�����ձ�����˼��ʷ����Ҫ�о���Ŀ���ձ��������Ľ�ѵ��սǰר��������ձ����ߴ��֮·��������������ս�����ڶ��dzưԣ����յĽ���ǰ�ս������ά�³ɹ���֮һ�棬310�����ɥ����ʣ�µ�ֻ��4������8ǧ��û���Ե��˿ڡ����Ǵ������Ľ�ѵ��Ѫ�Ľ�ѵ��ս���ձ�û�п���Դ�����������������������ɵ��¹����ƶȣ����˵��ǻۣ�������С��֮·��ȴʵ���˾��ø��˺߶ȳɳ���

�����ο�ʼ�����е��ձ��ˣ��������μң����üң�ý������ڣ����϶�һ��·������ֻ���ߴ���������ȡ�������С����Դƶ�����˿ڹ�ʣ���Ķ���С���ձ�������ս��������������ͨ��ʤ�����ĵ�һ�����������ޣ��۷��ĺ�֮�۹�����Ұ�����յ�������ս�������Ĵ���ձ���������������Ԩ��

���ߵ����һ��

��ʱ�ҳ������Ե۹����壬���ŷ���ֳ��أ����С�����徭�ã�����������ˣ����DZ����о���ʯ��տɽ��սǰ�Ǿ������ۼң�ս��������磬��Ϊ�����������ڶ����ܲã�Ҳ���ι������µ����ࣨ�����ˣ������˲���Ⱥ������ɷ���ר��������ߣ�������սǰ��ս���������ɣ�Ҳ��һλΪ�˴�����սʱ����ʶ��̬�����ģ�����Ȧ�����μң������������ߣ�����Ѱ�Ҵ�����ս�ĵ���������ԭ�����Ƕ������ģ�������ֵ����������һλ����ȫ��16����֪ʶ�ˣ�˼��ң�ѧ�ߡ�

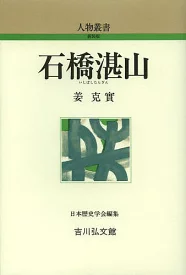

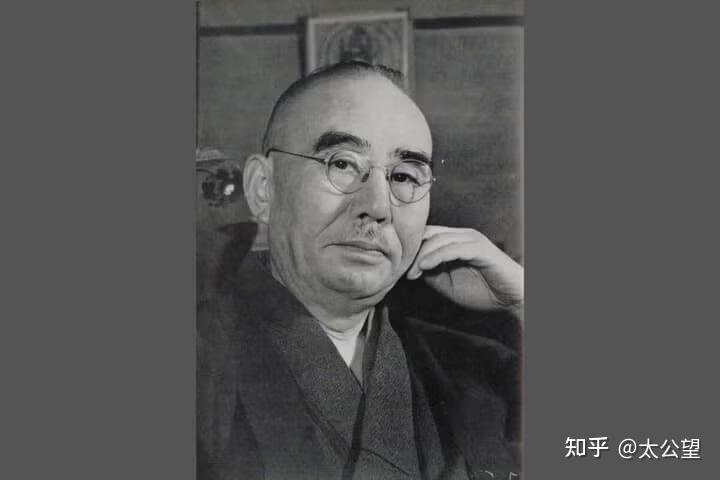

ս���ʯ��տɽ

սǰΪϡ�ٵ�������˼��ң�ս���ֳ�Ϊ��¶��������������һ����Ȩ���ɷ���Ե��ʯ��տɽ���ھ��ã����ν�������ʱ�ڵĽ��죬�ھ������ۣ��������Σ�ý��������ܵ����˵���Ŀ���������������ý��עĿ����֯���ǹ����ڲ��ģ�������ʯ��տɽ�о���Ĵ��ڡ������Ե��о���֯������Խɣ������ɵ���Ա�����ţ������������������ɱ�ͬ�����ڲλᡣ�������ʯ��ï�����æ��Ҳ��ϯ�λᣬһʱ��Ϊý������Ż��⡣

����6��2�գ�������Ϊ��ʦ�������븰�ᣨ��ʮ���Σ����������棬������Ժ��ݵĴ�����ң�������ԼһСʱ�ı��棬֮������Ա�μ��߽��е�30���ӵ����ۡ����յIJλ��ߣ�����������������������ɸ����ˣ����ž����ߵ�4-50�˲λᡣ�������v�ݽ�����̨���������ʱ�ջ����Ƭ��Сɽ��Ա���о�����£���λ����֯�ߣ������ߣ�����ƬҲ��֪���������ڵ��������ˡ����ʯ��տɽ�Ĺ�ע�ȣ�ʹ����Ҳ���о��ȡ�����֪�������ֳ��ϣ�Ҳ�����ᴩ���Ǽ�����������ߵľ���װ��

����ᡢ�����η��������Ϥˤ����ꡢ�P�ߤ˰��٤�������̽��Q��

�v��Ҫ�s��2�L�g��ˤ����j�I���d����줿��

���¤ϡ����v���h��ȫ�ģ�У��ԭ�壩�����ܶ�����Ҳ��֪����������Ϊ��Ҫ�о�սʷ��

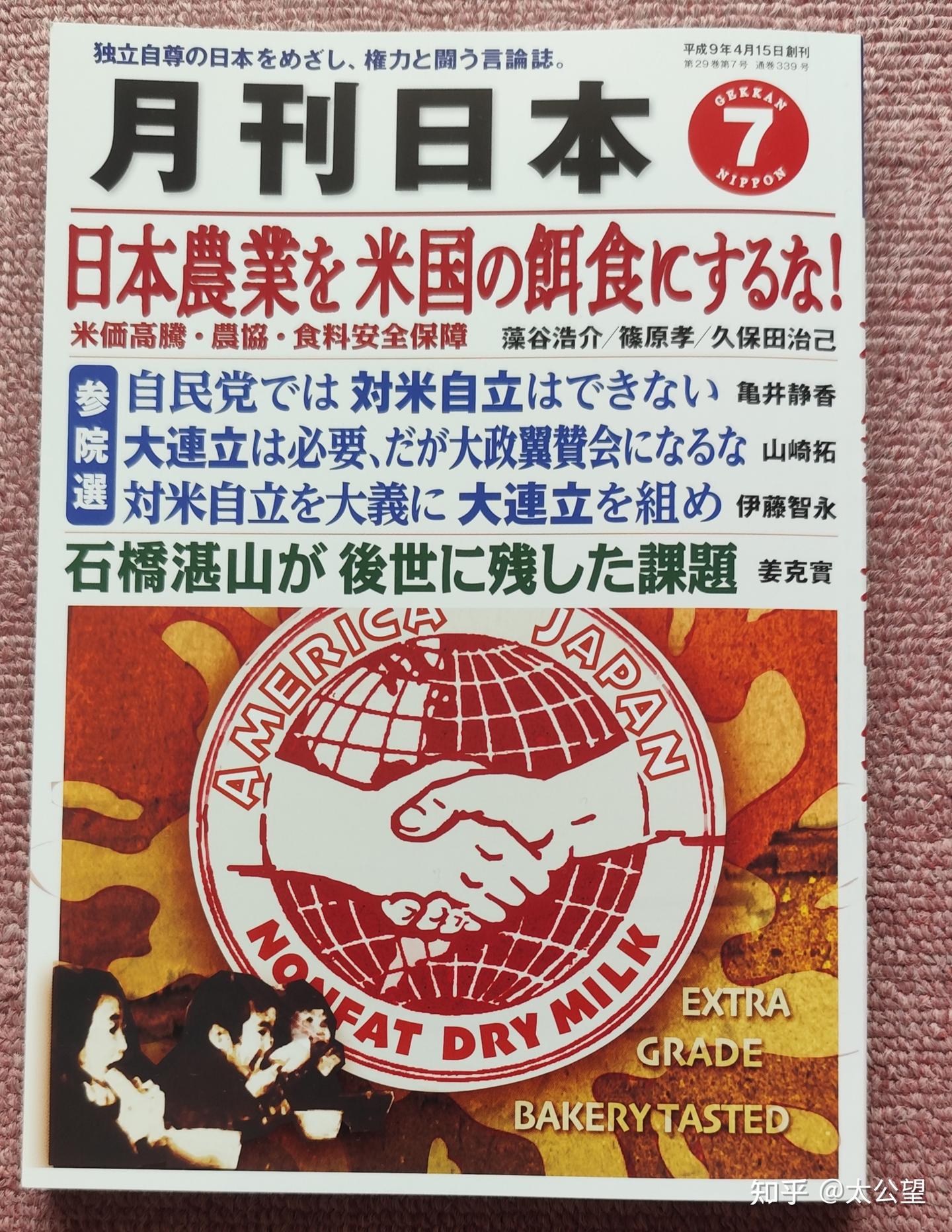

���ˌ������v���h���¿��ձ�

ʯ��տɽ�������˲Ф����n�}

��������ʯ��տɽ��

���դ�ʯ��տɽ��˼����ѧ�ˤĤ��Ƥ�Ԓ����������˼���ޤ����ޤ�ʯ���˼���؏դ���ȡ�88�r�Ȥ����L�٤Ǥ��ꡢ����?����?�Ѻͤ����ĤΕr���ˤޤ����äƷ��ڤ���Փ��Ӥ��Фä��Τǡ������������ޤ�������ĩ������ΤϤ��ᡢ��ܿ���u�����ĤǤ��ꡢ�����ᡢ�|��U�g�����ӛ�ߤȤ��ƽU�g��Փ��������Ǥϡ����Τ��⽻���v���Ƥ☔�������Ԥ��ФäƤ��ޤ�����

���H�������С�����x��������۹����x�����Ф����U�g��Ǥϥ��������x�����ĤȤ����e�Oؔ�����ᳪ�����Y�����x�ξȜg���ֻŤ�����ѳ�������ģ�����Ƥ��ޤ�����˼����Ǥ����ɷ��Τ�˷����٤������ɤ��낀�����x�����������x��տɽ�����~��ʹ���С����������������x���ޤ������ޤ�����Փ�ˤȤ��ơ��ؤˑ�r�¤�˼�����Փ�����ɤ��������������ʤ돎�R�ˤ������ʤ��˄ݤ�؞���ޤ�����

����ˤ�����ʯ���������M���������ɤ�ꡢ���ߤ����������ؤ������ɤǻ�Ӥ��ޤ�������������������Ϥ��С����֤��l�Ǥ������ȿ줯ӭ�����ƤȤ�˻�Ӥ��ޤ������ޤ���16����ȫ����Ф��Ƥ��ޤ���������ۤɤ�ѧ�R��֤����μҤϤۤ��ˤ��ޤ�����˽�����Τ����u���ΤȤ�o�F�ǡ�����`��ʥ���`�������ꡢ�������Ǥ������μҤ��ֱ��ȤʤäƤ��ޤ���

һ�����N��Τ�������ʰk�Ԥˌ������g����Υ��ץ��`���Ǥ���˼��������ˤ����椬����ޤ������Ȥ��С�ʯ��ϑ�ǰ��ֲ��طŗ�Փ���Ƥ��ޤ����������΄әC�ˆ��}ҕ���������ĽU�g�������x�ǤϤʤ������Ȥ����Ф�����ޤ����ޤ���ʯ����M���������x���u�������ˤ����ϡ����~����Ή仯�˚ݤ�ȡ��졢��r�ФǤϱˤ�������ޤ��������˅f�����Ƥ����ΤǤϤʤ����Ȥ����Ф⤢��ޤ���

���뤤�ϡ���ǰ�μ��M���������x�ߤ�ʯ��ϡ��ʤ�����Ǥϱ��ص������μҤˤʤä�����ͬ���ˡ���ǰ���HӢ���ɤΥ�٥�ꥹ�Ȥϡ�����¤Ǥʤ������פΥʥ���ʥꥹ�Ȥˉ��ä������Ȥ��Ή仯�������ˤ⤤�ޤ���܊��ˌ����Ƥ��ǰ�Ǥϡ�܊��sСՓ���Ƥ��ޤ����������ɵ�����äƤ��顢������������������܊���������������ˤʤ�Ȥޤ�܊��ȫ��Փ�������褦�ˤʤä��Τǡ��o���٤ǤϤʤ����Ȥ���Ҋ���⤵��Ƥ��ޤ�����������֤��о��ߤ��Фˤϡ�ʯ���۹����x�ߡ��ʥ���ʥꥹ�Ȥ�Ҋ�ʤ��ˤޤǤ��ޤ���

���Τ褦�ˡ�Փ�ߤ��v�Ĥ䥢�ץ��`���ˤ�ä�ʯ����ϴ����ʤ�ޤ�����������ʯ��ω九�����Τ������r��������Ұ��؞��˼��Ϥʤ��Τ��D�D�������˽����R���ѧ����ѧ����ʯ���о����M����ФDZ��������}���R�Ǥ���ޤ�����

���������y��������ѧ

˽�ϡ�˼����ѧ��������¤����Х�Х��տɽ���һ�Ĥ�˼����ϵ�Τ�Ȥǰ��դ��褦�ȿ����ޤ��������νY���Ȥ��ơ�ʯ���˼�����Ĥˤ��롸�����y�����y�ƣ�������ѧ�����𤷤��ΤǤ���ʯ��������x�ϡ����Ҥ�λ�Ȥ��ʤ���⡢�������ΙC�ܤ���ҕ�������ι�ͬ�����ͨ���������Ĥ����ҤΌg�F�����Ƥ����؏դ�����ޤ���������Ϥ�Ȥ�ȶ����Ǥ�����ѧ��������������Փ�Ǥ⤢��ޤ���

���Фϥ���ꥫ���顢�ץ饰�ޥƥ������֤����ä������ѧ�ߤǤ��ꡢ��������ѧ�ǥ����?�ǥ�`���Τ�Ȥ�ѧ��Ǥ��ޤ�����������ѧ�ɤΥץ饰�ޥƥ�����ϡ��ϩ`�Щ`�ɤ���ѧ��J.�����ꥢ�ॺ�ΙC������ѧ��Դ�Ȥ����������ΙC��Փ����ҕ�����ΤǤ���ޤ�����ʯ������Ф�Ӱ푤��ܤ������������x�ǤϤʤ����������ΙC�ܤˁ������ʤ��ä��Ƥ��ޤ�����

������ѧ�����ዤ���ȡ�ʯ��ϛQ���Ƽ��M�����뤤�ϱ������x�ǤϤʤ������Ĥ���ӹ�������Ǖr��������ƫ����������褦��Ŭ�����Ƥ��ޤ�������ƵČ������x���������������ǰ�Ǥϡ����ˤ����ɤ���������������������ɤȘ������ФФ줿�����˼���ˌ�������ˏͿ̽��O�ˌ���������x�դ��{���ޤ������Q����ʯ���˼�뤬���ä��ΤǤϤʤ����������Τ�ƫ��ϡ���������߆Ӥ˲֧�����⤿�餷�������˻��Ť���ΤǤ���

���Τ褦�ˡ������y�����Ȥ�����ѧ��ҕ�㤫�顢ʯ�������������Ĥ�Ҋ���ޤ���

������Ǥ������Y�����x��ʯ����Y�����x����o���ʤ��顢���ɷ��Τ����������������ޤ��ֻŕr���H���ơ����ˤ����ɤ��ֺ�����ȫ�����x���ե�������ȹ��b���x���ؤ��Aб�䤷�����Ҥν���ˤ���Y�����x�ξȜg���ޤ�����

������Ǥϡ����Ҥε۹����x�������νy�Ƥ������������άF���С�ձ����x�������Ǥ��ꡢֲ��ؤηŗ��ȵ۹����x���С����������������Ǥ�����������������Ƥ��뤿�ᡢһ�δ���ᡢʯ������H�B���ˤ������v�S���{����Ҏ�Ƥ��۸����ҕ���������˄ݤϑ���ˤʤäƤ����ޤ���Ǥ�����

�U�g��Ǥϡ��������������ӵİkչ�����ԣ��δ��������ڵ�Ŭ���ˤ�������Ĥι������b���kչՓ���������ޤ������I�����YԴ���⡸���Y������Ҫ�Ǥ��ꡢ���Y������ޤ��_�k�����Є������ä���С�С�����ձ����ơ�����������ȿ����Ƥ��ޤ������ޤ�����ý��ȱ��Ϥϡ�����U�g�������Q�פǤ��ꡢ��ǰ������ᡢʯ���һ؞���Ƥ�����������A������r�¤ˤ����Ƥ�����U�gՓ���ä�ȫ�����x�Υ֥��å��U�g������ͬ������Ф��A��������������U�gՓ�θ��פˤϡ�С�����x�������y�Ƥ���ѧ�����ꡢ�ޤ���Ȼ�Ȥ��ơ����������ϡ��������x���������x�ǤϤʤ������H���x���������x�Ǥ�����

���ձ��ν�������������

ʯ������Ĥˤ錄�äƶ��Ĥ��ش�����}��ȡ��M��Ǥ��ޤ���������һ�ϡ����������H���Ƥϡ���Τˡ��I����С���YԴؚ�����˿��^�����Ȥ������}���Q���뤫���Ǥ�����������i�ߤ������ձ���ǰ�ˤϡ��ޤ��������}�����äƤ��ޤ������ձ�������Τ褦��ֲ��ؤ��YԴ��ʤ������ޤ���4000����˿ڤ��Ƥ��ޤ������������}���Q���ʤ��ȡ��ձ��ν�������ɤ��줲�ޤ�����������I���������@�ä��������x�η����nj��ꤹ�뤫���^�����Ԥ����ˤ��^×�ȹ������b���ΰkչ�ˤ�ä��I�����YԴ�Υϥ�ǥ������뤫��2�Ĥ��x�k֫������ޤ�����

���Εr�ڤ��ձ������ȹ���ϡ���һ�η������x�ӡ�������x���۹����x�η����ˤ�äơ����}�ν�Q��ԇ�ߤ��������νY���������������ʼ�ޤ���������ԑ����Ǥ��ꡢ�ޤ�1945��8�¤��ձ��Δ���Ǥ������ձ��Ϥ��٤Ƥ�ֲ��ؤ�ʧ�����Фä��Τϣ��Ĥu�Ȥϣ�ǧ����|�I�˿ष���˿ڤǤ�����������x���ձ����ܤ�������Ϛsʷ�ν�Ӗ���ޤ�Ѫ�ν�Ӗ�Ǥ�����

���Ҥȹ�����x�k�ˌ����ơ�ʯ�������ĩ����С�����x������������һ؞�����V���Ƥ��ޤ�����������ʤ��Ȥϡ��ޥ��Υ�ƥ��`�Ǥ��ꡢ��ǰ�ˤ�����Ӱ��������ɤ���ޤ���Ǥ���������������������������ϛQ�����g�`���ǤϤʤ���С�����x�����ձ����ձ��ˤ��������Ǥ��뤳�Ȥϡ�����νU�g���d�Ȱkչ�ˤ�ä�Ҋ�¤����^����ޤ��������Εr�������������A���Ƥ���ʯ���С�����x����Ҋ�Ԥˤϡ��@���٤���Τ�����ޤ���

�ڶ������}�ϡ����ν����Ǥ����������������餬ʼ�ޤꡢ������Y�����xꇆӤ�������xꇆӤ˷ֶϤ���ޤ�����

������Τˌ��I���뤫�����}�ˡ���Ϥ���Ĥ��x�k֫������ޤ�����һ�Ĥϡ��|��ꇆӤΤɤ��餫�˼ӵ�����҆�ظ������R��ڤ����������֤�⤸�z�ᡢ���ؓ�������ȤǤ����g�H���ձ�������ꇆӤ˼Ӥ�ꡢ�|��ꇆӤȌ��Q���뤳�η������x�Ӥޤ�����

�⤦һ�Ĥϡ����ǥ������`�ˤȤ��줺�����ΰ��������g���Ҹ����������ν�����Ŀָ�����ȤǤ���ʯ��Ϥ��ε����x�k���ޤ�����������x�ǤϤʤ����Y�����x�Ǥ�ʤ�����������ԭ������ᡢ��������������鹲�b���Ȥ��v�S�ޏͤ�P����������������ˤ������Ȥ������ץ�ƽ��ͬ��������Ƥ��M��ޤ�����

����������r�Ȥ��ƤϤ�Ϥ�ޥ��Υ�ƥ��`�Ǥ��ꡢ���Ϥ���ʯ��Ϲ¶���ȡ��M�ߤ�A���ޤ����������������һ�����褦�䤯��������������й����������Ȥ����Τnjg�F���ޤ��������Ҋ�줱�����ȡ�ʯ��Ϥ�������ȥ��ޤ������������������ǰ��ι��H��ݤΉ仯��Ҋ��С��r�����Ϥ�r������Ҋ�Ԥ��J��ʤ���Фʤ�ޤ���

�������˲Ф��줿�n�}

һ�����F�ڤι��H��ݤ�Ҋ��Ф狼��褦�ˡ����εڶ������}�ϡ��Q������ȫ�˽�Q�����Ȥ��Ԥ��ޤ������ʯ��ʤ��ʤ�ǰ��y������݅��˽������һ�Ĥδ��n�}��Ф��ޤ���������ϥʥ���ʥꥺ��γ��ˤǤ���

�����ʯ��ϴΤΤ褦��ָժ���Ƥ��ޤ�����տɽ��Մ���Ҳ����꣩��

���W��һ�����������䤷�Ƥ���Τϡ��������x���ʥ���ʥꥺ��ʤ�Ǥ�������Τۤ��������äƤ��襤�Ǥ��͡��ʥ���ʥꥺ��Ϥʤ��ʤ�ޤ��۹����x�ϡ��ʤ�ۤ������ǿ�����Ф����ʤ����������ɤ⡢����ʤ�Τϡ�����ʤ��hՓ�������������g�H�ˤ����Ƥ��Y���ҤȤ�һ�������g�Τ���������ߤ����ʤ�ΤǤ�äƳɤ����äƤ��롣�Ĥޤꡢ�����ˤ����g�θ���Ȥ����褦�ʤ�Τ���äƤ��ʤ����Ȥ��������ʥ���ʥꥺ��Τۤ�����Фθ���Ǥ����顢�����äƤ��襤��˼�������F���ι��H�����ϣ��Y�֥ʥ���ʥꥺ�बԭ����Ȥ����ݤ����롣��

���ޤǤ����ʥ���ʥꥺ���Σ��Ԥώڤ����Ф���Ƥ��ޤ����������o��ǰ�ˤ������������k�������Ȥϡ���Ϥ�ʯ�����Ҋ�Ԥ��Ф����ޤ���

˽�ϣ���������ˡ�ʯ��տɽ�������������^���Ȥ���������椷�ޤ��������YՓ�Ȥ��ơ�ʯ�Ф��������n�}���{���ޤ������������Ԥ�⡢�����n�}�ν�Q��ȡ��M�ߤ٤����ʥ���ʥꥺ����о����Ƥꡢ������äƤ���ޤ��������ˤ��й��δ���������𣩤ȥʥ���ʥꥺ��θߓP�ؤξ��䤬����ޤ�����

��������������������������ι�Ŀ����Ǥ��ꡢ�й��Ǥϴ�����x�֩`�ब�����𤳤�ޤ�����������������x�ν�Ӗ�Ȥ����J�R������120��ǰ���ձ���ȡ�äƴ���ꡢ�Է֤�������������҆�ؤ��դä����Ȥ���������F��Ȥ��������Fʾ����褦�ˤʤä��ΤǤ���

���Τ�����˽���й����_�ߤ��줿��������Υ���ݥ�����˲μӤ���ʯ���С�����x�ˤĤ���Ԓ����������x��Σꓤ������Ԓ���K����䡢����ѧ�ߤ��i�Ĥꡢ�й����T�ȵ�һ�Ф˕����줿���̤�錄�����������҆��������ˤʤ�С��ؤ�҆�ؤ�Ȥ룩����������Ԓ���ޤ�������Τ��r�ݡ��Τ�С�����x�������Ȥ��ä��Ф��Ǥ���

��������״�r�Ǥ����顢�й��Ǥ�ʯ���С�����x��ޤä����˚ݤ�����ޤ����й��γ����礫���ձ��ξt�����v�����u���䷭�U���ʤɤ������Ĥ�������Ƥ��ꡢСȪ��һ�ɾt���䰲�������t���α������Ԥ���ޤ�����ʯ��α���һ�Ԥ⤢��ޤ���һ��˽�ΤȤ����ˡ�ʯ��տɽ�����������й��Z�˷��U����Ȥ���Ԓ������ޤ��������Y���D�줷�Ƥ��ޤ��ޤ���

���۹�������Σ���

�ʥ���ʥꥺ����Խ���뤿��ˤϡ������؏դȤ����γ��^�̤�֪���Ҫ������ޤ����ʥ���ʥꥺ��ϴ�л���˼���Ǥ��ꡢ߄Ӥ����^�����äƤ���Τϡ����Ĥ����ߤ����Ǥ������������ˤ�ϐ۹����۹��ȽФӤʤ��顢���θ�����γ��^�̤�ۤȤ�����⤷�Ƥ��ޤ���

�۹������ޤ�Ĥ��Τ�ΤǤϤʤ����ۤȤ��ѧУ���������Ƥ�줿��ΤǤ��������������Ҥ��T�����Ƚ����ɜh�ˤ�äơ������ζ��A����ߤ��k�����ޤ�����ͥ������ͨ���Ԥ���Ȼ�����Ƥ�줿���Ӥʐۡ���������g�ۤ��O�ːۡ��_�����Ļ����F�꤬��������Ĥ��������ؐۡ��I�����R��ָ���ߤˌ�������դˉ��|���Ƥ��ޤ��ΤǤ���

���������Ҿ��۹������ߤ����Ĥ��ᡢ��ǰ�ձ��ν̿ƕ��ˑ����ȡ�܊��Ԓ���褯�Lj����뤬��ͬ���褦�ˡ��F���й��ι����̿ƕ��ˤϡ���Ӣ�ۡ��ȡ���ݡ�Ԓ�����Ƥ��ޤ��������۹��ȑ�٤��F������ǤϤʤ���Թ�ޤθ����ۤΌ���ȤȤ�ˡ��صĤ����ߤ�˼��ˤ������z�ߤޤ����Ĥޤꡢ�����Α����ϡ����ߤΥʥ���ʥꥺ������Ĥ���λ����ƥ����ȤǤ��ꡢ�۹����x�����Τ�������ä���Ƥ��ޤ���

���������̿ƕ������ݤϹ���������g�Ǥ��뤫��˽�ϴ������Ӣ��Ԓ��һһ�{�٤����ޤ��������ۤȤ����g�Ȥ����x�줿��Ԓ�Ǥ����ؤ˹��b��܊ꠤδ�ݤˤޤĤ��yӋ���֤��桢ƽ������10-30����ˮ����������ޤ����������ȴΤδ��ˤ������ձ���܊��܊���ϼs230��û���Ƥ��뤬������3/4���Ϥϡ���܊�Ȥ��L���Π����ߤǤ����Ф�䤯40���ˤۤɡ���������Б����Ǵ�ꑤǤʤ��ʤä��ΤǤ���������8�����Ϥ�����ֱ��ǡ����b܊�Α���Ϥ��ζ�����㤷�ޤ��ʤΤˡ������̿ƕ����Фǡ����Ց����Ρ�������������֧�����Ϲ��b���Ǥ��ꡢ�ձ�܊52.7���˹��b���ˤ�ä����礵��Ƥ���ȡ�������Ƥ��ޤ������������g�������Ƚ������äϡ��sʷ�о��ߤȤ����S���y���О�Ǥ���

�������ˤ����ؤΥ�å��`��

���ϤΤ褦�ʡ��L��ˤ錄������ϡ��ʥ���ʥꥺ��������P�������������ͬ�r�ˡ����Ĥΐ�Ӱ푤��V���Ƥ��ޤ���һ�Ĥ��������R��̨����������Փ��һ�ĤάF��Ǥ������b����܊ꠤ�����һ�����Ǥ��ꡢ�~����ؓ���ʤ���˼���z��Ǥ��ޤ���

�⤦һ�Ĥϡ���������Փ���ձ��J֪�Ǥ���Թ������ͨ�������ߤ��ձ�܊�β��̤����Ĥˤ������z��Y����������؟�Τ��ձ����Ҥˤ���ΤǤϤʤ����ձ��������Ԥˤ���ΤǤϤʤ�����Ҋ��褦�ˤʤ�ޤ���һ������ߤ����ǤϤʤ���˽���Ӵ�������ѧԺ���Υ�٥�Ǥ⡢��ʿՓ�ĤΥƩ`�ޤ��ձ���������Փ��ȡ���Ϥ����ˤ��}�����ޤ���

�������ʥ���ʥꥺ���˼��A����٤��Ǥ⾯犤��Q�餹���ᡢ˽�ϑ�����Ԓ�ˤĤ��Ƥζय�Όg�^�о����й��Z�Ǖ����ޤ��������ͥåȤǷ⤸�z���졢��ꑤǤγ�����S����ޤ���

����������ˤؤΥ�å��`����˽��Ԓ����ꤿ����˼���ޤ������ʤ��_�ΐ۹����R�ϡ��ɤΤ褦�����ޤ줿������Ȼ�����ä����Ӥ����g�ۤ��_���ۤʤΤ���ѧУ�����ˤ�äƤ������z�ޤ줿���ؐۡ�ָ���ߤؤ���դʤΤ����ޤ����̿ƕ���ӛ����Ƥ���������������ݤ��g���ɤ���������ˡ�҆�ؤ�܊��Β����ˤɤ�ʴ������B���뤫�������α��Ҥȷ��˵��Ԥ������ȤϤʤ����������ˤĤ��ơ����ν̤��������ν̤��ǤϤʤ���һ�ˤ��ˤȤ��ƿ����ʤ���Фʤ�ʤ��Ǥ���

�_�����й����ձ����g�ˤ��^ȥ�ˑ���������ޤ���������ˤʤäƤ�Ϥ�sʷ��Թ�ޤ�@�Ф����Ҫ�Ϥ���ޤ��������������뤿�ᡢ�ʥ���ʥꥺ����Խ���ƺͽ⤹���Ҫ������ޤ������줳��˽��ʯ��տɽ����ѧ������Ȥ��ꡢ���Όg�F�Τ��ᤳ�줫���Ŭ����A���Ƥ����ޤ���

�����ɡ��д����գ� ������ϣ��£��դ��Ф�줿������ʯ��տɽ�о���ˤ���������٘��ɤ�����ΤǤ���