中共建政后冯友兰给毛泽东写了一封信,又像决心书,又像效忠信,说今后要用马克思主义的思想方法来重写哲学史。毛很快回了一封亲笔信,说“如果能实践,那是好的”,又说:“我们欢迎你们这一类的人进步,但是还是以态度老实为宜。”

大师骨头软操守有亏,但“诬陷朋友”是个冤案

《伐林追问》第120期,2020年7月13日首播

◆高伐林

本来以为冯友兰的话题就可以告一段落了,我看到观众网友有各种反应,有一位Layla Kamala写了好几则跟帖,说:“反正我热爱冯友兰,真的。”“当年《论语批注》是北大的,《孟子批注》是复旦的,明显地《论语批注》比《孟子批注》更好,也许这反映出两个大学的学术层次。当然《孟子批注》也不错。还有其他大学的《某某批注》就比不上这两所大学的了。”“我看过文革时期北大的《论语批注》,据说是冯友兰等指导的,只有水平特别高的人才能写出这样的书,貌似在批其实在弘扬,所以孙悟空跳不出如来佛的手心,这个如来佛就是冯友兰这种大师,如今关于论语的书那么多,这本是最好的。”“不能因为一个人跟某派政治人物有交集就否定他,就说他人格低啥的,这是文革遗风。”

文革时的《论语批注》。

读了这位网友的跟帖,我很高兴,很感谢这样认真的网友。《论语批注》和《孟子批注》我年轻时都读过,当时没有想到与冯友兰有什么关系,以我当时的文化水平,也看不出来两者的高低。

很高兴我没有犯这位网友所提醒别犯的错误:“不能因为一个人跟某派政治人物有交集就否定他”,相反,我很肯定他的贡献;在节目中,我更强调了:“四大无耻文人”这种说法“并不是对他们的全面、理性和客观的评价”。郭罗基确实说了冯友兰“人格低”,但也并不是“因为他跟某派政治人物就交集”就说他“人格低”,而是有以冯友兰很多具体言行做依据的。

冯友兰中年时全家福。

冯友兰的一生长袖善舞。当左翼思潮高涨时,他在1934年曾因倾向左派而被捕,可是很快他就与国民党打得火热,接受蒋介石多番宴请,写了数篇捧蒋文章……在五十年代、六十年代、七十年代,我们屡屡看到他的表态诗,国庆时写,建党日写,中共开大会写,搞运动也写。颂党颂领袖,后来变着法儿地颂江青,我们上次举了“則天敢于作皇帝,亘古反儒女英雄”,此外还有“争说高祖功业大,端赖吕后智谋多”,不是谄媚江青是什么?

还有一位网友李杜说:“海德格尔也上过纳粹的贼船,伽里略也在宗教裁判所认过罪。”这也是个很好的话题。远了不说,被揭发与纳粹有瓜葛的学者、作家、艺术家,名单可数出一长串。网友提到的德国哲学家海德格尔是最著名的一位。他1927年发表《存在与时间》,这本划世纪的著作是海德格尔最具影响力的著作。

德国哲学家海德格尔。

自1931年,海德格尔与德国纳粹党关系越来越密切。1933年,他加入纳粹党,当上弗萊堡大学校长的就职演说中,运用大量纳粹的、与纳粹宣传合拍的言词,引起广泛抨击。他1934年辞职不当校长了,但没有退党。战后自然受到追究,当局一度禁止他任教。1951年,更撤销他荣誉退休教授享有的待遇。

君特·格拉斯,是1999年诺贝尔文学奖得主。2006年,他坦白曾是纳粹武装亲卫队成员,而引起社会大众的抨击和争议。他在接受记者采访时透露,他在1944年末期被征召入武装亲卫队——当时青少年可以加入武装亲卫队,而不是常规武装部队。

著名指挥家赫伯特·冯·卡拉扬,也曾因为历史的污点而困扰。

著名指挥家卡拉扬。

卡拉扬以当时27岁的年纪,成为了德国最年轻的音乐总监。但是,卡拉扬得作出一项妥协:加入纳粹党。四十年代初卡拉扬第二次结婚,新婚10天后宣告退党,与他新妻子的爷爷是犹太人有关。希特勒本来就因卡拉扬一次《纽伦堡的名歌手》演出失败而极其不满,这一退党使卡拉扬失业。当卡拉扬申请到德雷斯顿歌剧院任职时,竟然是被希特勒本人下令驳回。二战结束后,盟军要调查他前纳粹党员的身份,他被禁止在德国和奥地利演出。有一次得到一次演出机会,最后一刻在苏联方面坚持下被迫取消——两头不是人。这段时间可谓是卡拉扬最灰暗的日子,被亨利·阿特(这个人的职务我没查到)禁止在四周内离开维也纳,卡拉扬诉苦说四个星期没吃的会饿死,阿特给他送去五公斤马铃薯。多年之后两人在芝加哥再次相遇,共进午餐,阿特要买单时,卡拉扬接过帐单说:“这次我来付。你上次给我送来五公斤马铃薯啊。”

我还想举一位画家的例子:德国表现主义画家埃米尔·诺尔德,是一个狂热的反犹分子和纳粹分子,诺尔德创作于1936年的《碎浪》,描绘了巨大的波浪撞击着血红色的天空。

表现主义画家埃米尔·诺尔德的画作《碎浪》。

《碎浪》和诺尔德1915年一幅描绘花园的作品,被悬挂在时任德国总理默克尔办公室的墙上,受到很多批评。去年(2019)春天,默克尔把这两幅画取下来,交给普鲁士文化遗产基金会。

类似的情况,大量发生在苏联尤其是斯大林时期,高尔基就不用说了,爱伦堡、肖斯塔科维奇……中国的情况我们就更熟悉了!

许多学者、艺术家在专制年代与狼共舞,要么当时就内心煎熬,要么时过境迁之后内心煎熬——“内心煎熬”的内容当然大不一样。多少当时走红的人后来身败名裂!当然,我们知道,总有一些人,我也认识这样的一些人,当时一点不觉得任何内心纠结,事后也若无其事,“时代转弯我转弯”,听党的话,有错吗?

马丁·海德格尔之墓

我们能够体谅所有在专制制度下生存和挣扎的知识分子的处境——他们处境当然也不一样:有的像海德格尔,思想上就是认同纳粹的理念。批林批孔中红遍全国的那位杨荣国教授,他文革前多年来学术研究,就一直持有否定孔子和儒家的观点,这样的人当局在批林批孔中自然如获至宝,邀他大写特写文章或者在千人万人大会上做批孔报告。更多的人,是内心矛盾的,有的是被威胁、强迫,有的是被引诱甚至欺骗。我能够理解他们,但我也能够理解在一段黑暗时期过去之后,那些与专制者合作过的人,必须接受现实的历史的审查和检验,有的甚至要受到某种惩戒。这是完全正确和必要的。

比起德国,中国其实并没有认真地对极权时代的帮凶者和胁从者作过清理,文革后“清理三种人”完全是另一回事,是从另一层意义上着眼的。华国锋、邓小平、陈云从维护政权考虑,还要“继承毛泽东”,当然就不可能真正在思想上深入清理,明辨是非,更少涉及人格问题,中共倡导的就是“听党的话”“紧跟政府”“与中央保持一致”。

我们无意对冯友兰这样的大师求全责备,我们充分理解他不得不违心地逢迎的处境。但我们不能视而不见那么多白纸黑字,好像历史上、他的人生经历中根本不存在不光彩的一页。我们的用意,自然不是要打倒这位哲学大师(我们也打不倒),而是要探究他是在哪里“一失足成千古恨”,从而让他的弟子们、让下一代避免重蹈覆辙。

上次我提到中国大陆中年学者陈远,他对冯友兰在批林批孔中表态有很中肯的分析:一般人可以不表态,其实是有不表态的自由的,但是像冯友兰这样级别的大知识分子是没有不表态的自由的。

陈远说,冯友兰与梁漱溟还不同。梁漱溟在1949年以前是个非常著名的民主人士,长期担任民盟的秘书长,在国共两党之间奔波,而且那时候民盟为共产党做过很多事,他与毛泽东的私人关系也比较好,两个人谈哲学棋逢对手。

梁漱溟在1953年顶撞毛泽东之前,很长时间里被中共认作朋友。

而1949年以前,冯友兰跟国民党政权走得比较近。蒋介石上庐山,请教冯友兰,冯友兰赶紧上前走两步,握住蒋介石的手,蒋说,你的著作我看了,怎么好怎么好。所以在49年中共掌权以后看他们两人,一个是中共的朋友、毛泽东的朋友;一个是跟蒋介石拉扯不清的人,中共给这两个人政治定性是不一样的。

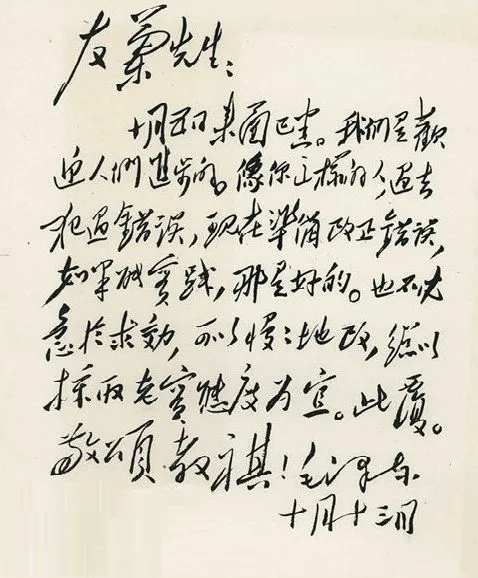

郭罗基在《梁效顾问冯友兰》这本书中,详细写了一段故事:1949年10月中共建政,冯友兰看到有人在报上表态拥护新的统治者,就给毛泽东写了一封信,说我今后要用马克思主义的思想方法来重新写哲学史。郭罗基没有详细分析冯友兰是出于什么动机、什么心态,要给毛泽东写这么一封又像决心书,又像效忠信。

毛泽东给冯友兰的复信手迹。

让冯意外的是,毛泽东很快就回了一封亲笔信,说“如果能实践,那是好的”,但是信中说:“我们欢迎你们这一类的人进步,但是还是以态度老实为宜。”这话很有居高临下的教训意味。老师或者父母长辈对晚辈这么说,那无妨,但诸位若接到某级首长一封信,说“欢迎你这一类的人进步,但是还是以态度老实为宜”,您会作何感想?这“老实”两个字,就让冯友兰几个月坐立不安。他想:“我有什么不老实?我很老实呀。”

到了文革中1974年批林批孔,客观地讲,正如陈远所说,当时有很多年轻人是有不表态的自由的,为什么?因为人微言轻,一个工人,一个农民,一个学生,表态说怎么怎么拥护批林批孔,没有份量,没谁在意。但是那个时代有许多年轻人想着办法竭尽全力地去表态,因为没有办法,那个社会出头的办法只有一种,你想出头的话,就要迎合这种方式。陈远举了例子,比方说,我们的余秋雨大师,他那时候就可以不表态的,但他就表了态。回想我在那个时代,在一个冶金工厂当工人,“以工代干”搞宣传报道,我也积极紧跟批林批孔,还给《长江日报》写了豆腐块的诗《批林批孔战旗红》,署名是“工人高伐林”。这就是说,我本来有不表态的自由,但我要听党的话,紧跟形势,自己主动放弃了这种自由,选择了积极追求当党的喉舌。

陈远说,别人可以不表态,但是像冯友兰这样级别的大知识分子是没有不表态的自由的,因为他表态本身就是一种象征,对这种政治运动的推进,当权者需要这样的大知识分子来做一个表率。梁漱溟也是这样份量的知识分子,也没有不表态的自由。不过梁漱溟好在是在政协,政协这种地方开会去一去就行了。即使这样,也有人再三来对他做工作,动员他表态,最后他用了两个半天表了个极其详细的态:不赞成批林批孔,让动员他的人下不了台。冯友兰也没有不表态的自由——除非冯友兰铁了心,我就不开口,但他并不是那种性格。

陈远还为冯友兰辩护说,我一直留心冯先生在文革中反右中有没有揭发别人、批判别人或者陷害别人的资料,我没有看到这方面的材料。那个时代,有很多儿子揭发父亲,妻子揭发丈夫。

陈远这个说法,可能很多人不同意,会说:冯友兰不是诬陷了他的同事章廷谦吗?

有一位我很尊敬的、对保存文革历史做了很大贡献的学者就说:冯友兰揭发中文系教授章廷谦曾是西南联大文学院国民党区分部委员。章廷谦不承认。一九六九年八月十五日,掌管北大的工宣队在东操场召开“第三次宽严大会”,在全校一万师生面前,宣布对章实行“抗拒从严”,“戴上反革命分子帽子”,当场扣上手铐,塞进停在场边的吉普车。她还说,在这样的高压下,北京大学一大批教员职工被迫纷纷认罪,比如中文系音韵学教授林焘被迫承认要炸北大水塔;章廷谦的一个儿子因此自杀;妻子也脑溢血瘫痪,再也没能起床。

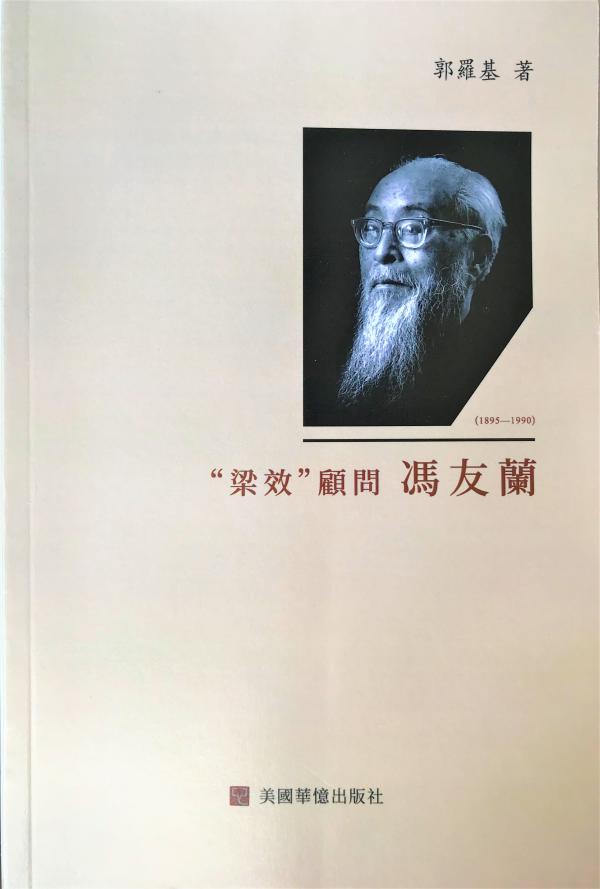

郭罗基作为与冯友兰一个系的教师,经历过全过程,在《梁效顾问冯友兰》一书中,用了两节整整八页的篇幅详细追溯这一段历史。他说:

郭罗基《“梁效”顾问冯友兰》(美国华忆出版社)

冯友兰确实写过很多人的材料,都是应当时外调者所写,其中包括1968年5月24日和6月13日所写的《关于章廷谦的问题》,郭罗基认为,这不能算揭发,完全是出于被动。其中写道:“1939年底或1940年初,由西南联大文学院各系国民党员组成的国民党区分部选举执行委员,当选的有我和章廷谦。”郭罗基认为,这并非专为“揭发”,而是叙述历史。

今天的观众可能不太了解“外调”是怎么回事。文革中群众揭发了、批斗对象交代了若干问题,接近运动后期,单位领导要安排人员向这个被审查者的知情人,主要是当初一同共事的人调查,有个结论。我父亲在文革中被大字报揭发曾经是国民党少校还是上校军医,他本人坚决否认,说自己在抗战后期担任重庆中央医院外科总住院医生、贵阳陆军医院主治医生时,都并没有军衔。受审查者自己否认不算数,当权的工宣队军宣队派人天南海北地外调,后来告诉我父亲:竟然找到了五个知情人出具材料,一人说有军衔,一人说记不清了,三人说没有军衔,于是正式给出结论:没有军衔。当时我父亲也给不少来找他外调的人写过材料:某某某在三十年代担任什么职务,某某某四十年代是否加入过国民党,云云。

晚年冯友兰。

郭罗基还介绍,后来章廷谦坚决否认自己当过国民党区执行委员,冯友兰承认自己的记忆可能有误。北大中文系教授、一度担任系主任的严家炎撰文认为:冯友兰与章廷谦的记忆互有出入,但并非冯蓄意陷害。被害人章廷谦怎么说呢?他也认为“是冯友兰记错了”,并不像别人说认为的“冯友兰捏造事实,出卖朋友”。

郭罗基还在此书中澄清:章廷谦的小儿子在两派斗争中自杀,是1967年12月;章廷谦妻子孙斐君受此刺激而中风,都是在1969年8月15日那次大会章廷谦被抓走之前。

美国华人学者郭罗基。

郭罗基说:章廷谦之所以受迫害,责任完全在军宣队,不在冯友兰。抗日时期所有国民党员和区分部以上的党官都是公开的,何须揭发?在抓走章廷谦的大会上,主持人宣布“章廷谦证据确凿,有档案为凭”,没有说“以揭发为凭”。

1977年,章廷谦的冤案终于平反。我们今天也应该对“冯友兰诬陷朋友”这一冤案平反。

中国数千年,如何处理与政治权力者的关系,这个难题一直纠缠着知识分子,从孔子开始就想当王者、诸侯的“国策顾问”,历代知识分子八仙过海,衍生了很多人事问题与悲剧。冯友兰生逢家国存亡之秋,怀抱学术报国的使命感,旧学根底深厚,立意打通中西。但他终其一生,都做着“帝王师”的美梦。世间人事,若什么都以宽容的名义和稀泥,那就是黑白不分。冯友兰不是大奸大恶,而是中国哲学大师,但是他缺少真诚,操守有亏。很遗憾,但这就是史实。

冯友兰故居“三松堂”。