【人的创造-5】动物进化的“目的性”

文:格致夫

今天,虽然科技已非常发达,进入知识爆炸的信息时代,但就生物演化的整个过程和机制而言,特别是关于人类进化的真相,尚未得以完全破解。一些问题甚至仍处于知之甚少的状态,有太多疑问缺乏公认的结论。有鉴于此,在讨论该类主题时,始终秉持开放的思维和态度,才是有益的。

生物进化领域的先驱拉马克,比达尔文早半个世纪提出了进化理论。但他的“获得性遗传”说则被后人否定。在这位先驱提出自己的学说两个世纪之后的今天,这种否定可以认定是真理吗?不见得。考虑到人类对该领域的认识尚有太多不足,对拉马克假说持开放态度,同样是必要的。

在此,仅举一个科学界轻率得出结论的例子。20世纪初,德国动物学家魏斯曼完成了反对拉马克理论的一个著名实验,即切除老鼠尾巴实验。在连续切掉22代试验鼠的尾巴之后,第23代仍长出了尾巴。他由此否定拉马克的获得性遗传说。

但在笔者看来,这个实验存在严重缺陷。首先,该实验把获得性遗传理论严重夸大了!虽然动物界不乏器官消失的例子(如蛇类四肢,猿类尾巴等),但获得性遗传远远达不到在有限时间内让一个器官消失的程度,导致器官某种功能某种程度的强化或弱化倒是可能的。毕竟,一个器官的消失意味着相关基因组完全不表达;而器官功能的渐变,或许只需基因表达水平的微小变异。

如果实验不是切除尾巴,而是把每一代试验鼠的尾巴都与其身体某部位固定——如绑在一后肢上,经过足够多代连续试验之后,或许就能显示试验鼠尾巴功能某种程度的退化。这个实验的另一个好处是,可以同时观察捆绑有尾巴那条后肢的器质性或运动功能等可能的遗传性变化。

而另一个关键问题是,该实验仅仅观察了23代,对反映器官消失这种程度的进化效应是远远不够的!或许需经千百代的累积,才能体现出进化的显著变化。就实质而言,这个切除尾巴实验,与拿钢琴家的儿子不会弹琴说事儿,一样不能证明什么。试想,走出非洲的人类分道扬镳不过8万年左右,各民族间就进化出众多遗传差异,诸如相貌特征、体格、肤色、眼睛和头发的颜色,甚至性格气质等。其中除了环境因素,后天获得性遗传应该亦有贡献。基于生活经验,一个千百年来一直能歌善舞的民族,其后代的乐感和律动或多或少会更突出一些。

本篇主旨并非要为拉马克翻案,仅限于通过动物肢体演化的众多实例,从一个方面审视生物进化究竟有没有“目的性”问题。而下一篇则将集中讨论拉马克“获得性遗传”假说的命运。

1)动物足类的演化

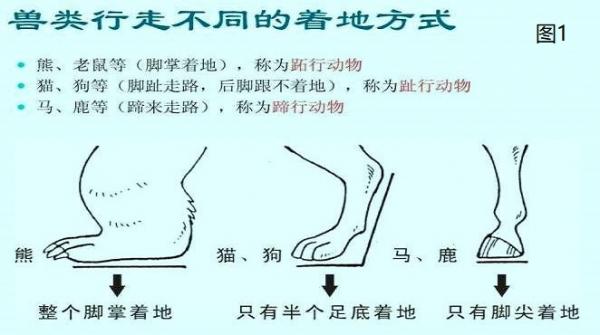

人类和灵长类动物的祖先是爬行动物。除了人类和灵长类,今天的各种兽类也都是爬行动物进化的结果。先来看看几类兽足及其行走方式的差异(图01)。

跖行、趾行和蹄行是动物最基本的3种行走方式,同时也影响了动物足部的进化形态。兽足及其行走方式的这些显著差异并非偶然。着力点愈靠近足尖,从躯干到着地点间关节愈多,对奔跑愈有利。但缺点是站立稳定性差。就奔跑而言,跖行动物(灵长类、熊、熊猫、大象)最不利,蹄行动物(马、鹿、猪、羊)最有利,而趾行动物(狗、狮、虎、豹等)则介于前两者之间。

趾行的虎、豹比蹄行的马、鹿跑得更快,那是体型、体重的影响。前者作为肉食动物,必须有更高的速度才能捕获到猎物,否则难以生存,这一需要同时影响其体型向有利于提高速度的方向进化。且趾行动物趾尖进化出锐利的爪子,以利于捕猎。

而后者是草食动物,虽无需捕猎,但其自卫能力差,为逃脱天敌的捕获,亦需高速奔跑能力及持久耐力,于是进化为蹄行动物。但草食动物需要更大的腹腔,其体型和体重拖累了速度。

跖行(又称掌行)动物虽然奔跑速度有限(猴类由于精干的体形属例外),但可依靠较大的体量或攀爬能力应对天敌。而跖行最大优点是稳定性高,可双足直立行走。这就为解放出前肢,从事各种需要复杂动作的任务创造了条件。显见,兽足的这些差异都是生物进化具有“目的性”的例证。

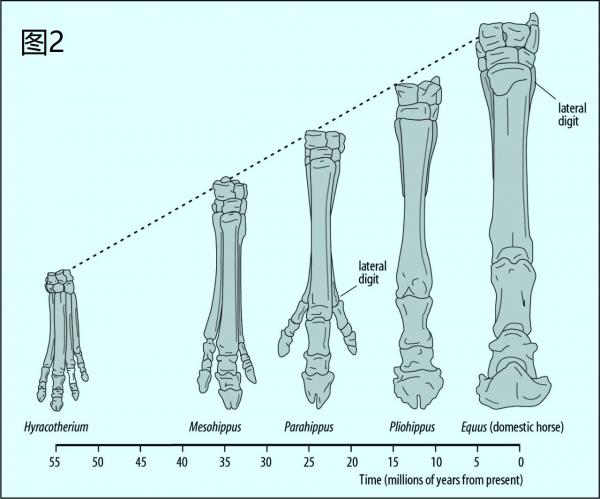

肉食趾行动物中,前肢大多有5趾,而后肢因追求速度退化掉1趾,只剩4趾。草食动物也都曾有5趾,但蹄行只需中间较长的1或2趾行走,其余的短趾失去作用,在长达5500万年漫长进化过程中被淘汰掉大部分,且退缩到不显眼的地方(图02)。

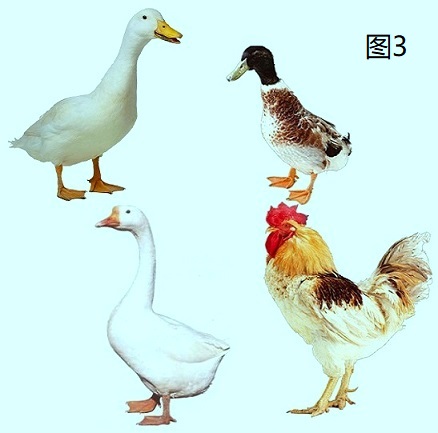

接着来看亦属跖行的家禽和鸟类足部进化差异(图03)。我们知道,鸟类的一对翅膀是由爬行动物的双前肢演变而来,由此具备了飞行能力,同时亦成为双足行走动物。陆地上生活的鸡和鸟类均生就一双爪子,而水中觅食的鸭、鹅类则生出蹼状双足。显然,这并非巧合,蹼型更有利于游泳!蛙、蟾蜍、河狸、水獺、鴨嘴獸等的趾间都有程度不同的蹼。面对这样的例证,进化的“目的性”简直昭然若揭!

鸡和鸟类精瘦有力的爪子不限于用来陆地行走,作为具有飞行能力的动物,其爪型双足特别有利于抓紧高处树枝、电线等细长物稳定站立。而鸟类的祖先是兽脚亚目恐龙。其大小各异,最大的当属长达12米、重6吨的霸王龙。值得一提的是,今天的所有鸟类,体型都不大,这种进化显然有助于在空中长距离、长时间飞行。而被驯化的家禽,飞行空间严重受限,飞行必要性大大降低,体型则逐渐变得笨重。

再来看看龟类(图04)。陆龟的四足是爪形,而其特殊的御敌之策是把头脚收缩进坚硬的龟壳之下,因此也就无需快速奔跑逃命。或许这是其四肢用进废退逐渐演化为特短型的原因。而水中生活的甲鱼,则类似于鸭鹅,同样进化出有利于游泳的蹼状四足。海龟的差异更大。其双前肢演化成更有利于划水的修长翅形(类似鱼类的鰭)!在这类例证面前,进化无特定目的观点显然缺乏足够的说服力。

再来看看龟类(图04)。陆龟的四足是爪形,而其特殊的御敌之策是把头脚收缩进坚硬的龟壳之下,因此也就无需快速奔跑逃命。或许这是其四肢用进废退逐渐演化为特短型的原因。而水中生活的甲鱼,则类似于鸭鹅,同样进化出有利于游泳的蹼状四足。海龟的差异更大。其双前肢演化成更有利于划水的修长翅形(类似鱼类的鰭)!在这类例证面前,进化无特定目的观点显然缺乏足够的说服力。

初生海龟一个奇特本能是,一旦在沙滩上破壳而出,便奋力奔向大海,它们必须冲出海鸟等天敌的包围圈,尽快进入大海,才有可能幸存下去。这样的习性,用一代接一代累积而成的获得性遗传解释,显然更方便。

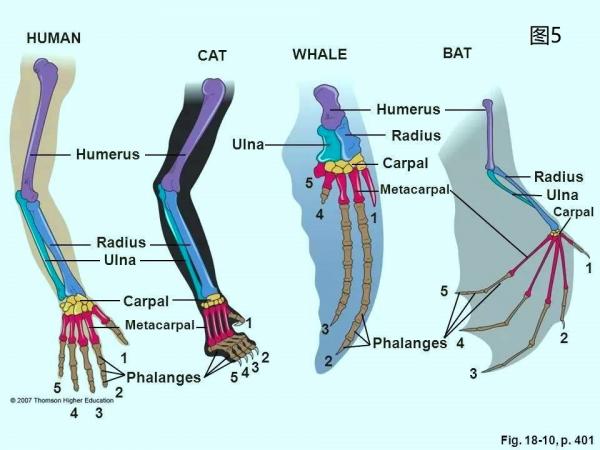

图05为动物前肢骨骼演化对比。包括陆、水、空三类动物:人类上肢、猫类前肢、鲸类胸鰭和蝙蝠翅膀。该图显示,虽然它们的外形和功能差异极大,但其骨骼结构却高度类同。肱骨(Humerus)、桡骨(Radius)、尺骨(Ulna)、腕骨(Carpal)、掌骨(Metacarpal)、趾骨(Phalanges)存在完全一一对应关系!甚至5掌骨和5趾结构亦保持一致,差异仅在于鲸类胸鰭的骨节数目不同或消失。这除了表明它们从同一祖先演化而来,同时也展示了功能需求不同导致“有目的”进化的显著差异。

图05为动物前肢骨骼演化对比。包括陆、水、空三类动物:人类上肢、猫类前肢、鲸类胸鰭和蝙蝠翅膀。该图显示,虽然它们的外形和功能差异极大,但其骨骼结构却高度类同。肱骨(Humerus)、桡骨(Radius)、尺骨(Ulna)、腕骨(Carpal)、掌骨(Metacarpal)、趾骨(Phalanges)存在完全一一对应关系!甚至5掌骨和5趾结构亦保持一致,差异仅在于鲸类胸鰭的骨节数目不同或消失。这除了表明它们从同一祖先演化而来,同时也展示了功能需求不同导致“有目的”进化的显著差异。

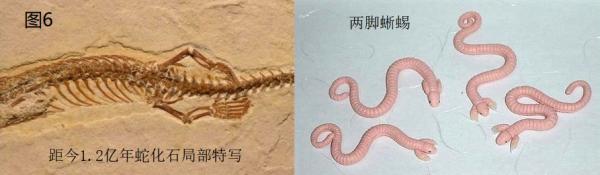

这里不应遗漏并无四肢的蛇类。实际上,蛇和其它脊椎动物一样,本来也拥有四肢(图06左),类似于蜥蜴。但蛇在漫长的演化过程中失去了腿脚,在草丛、密林及狭窄洞穴和缝隙中隐秘行动,捕捉猎物,反而愈加灵活自如,那些有腿的蛇类反倒灭绝了。这意味着,无四肢能更好地适应其特定生存环境。而绝大多数脊椎动物都能充分利用四肢生存,蛇属于向另一方向进化的异类,这是演化无特定方向性的例证。有一种两足蜥蜴,相当于演化至半途的蛇,这种蜥蜴只保留了一双前足,而后足则完全退化消失了(图06右)。

蛇类无法发育出四肢的遗传机制于两年前刚被发现。2016年,两位科学家在蟒蛇身上发现了Sonic hedgehog基因,Sonic hedgehog基因是肢体发育所必需。该基因是在胚胎肢体开始发育阶段表达,一个叫HOXD的增强因子控制着Sonic hedgehog基因的表达。但是,蛇类的HOXD增强因子发生了变异,Sonic hedgehog基因无法表达,蛇类也就不能发育出四肢。而在蜥蜴中,Sonic hedgehog基因一直能够正常表达,得以发育出四肢。

2)人类与灵长类动物脚的比较

灵长类动物的共同祖先是爬行动物。先来看看它们的足部特征(图07)。

图中的蓝尾蜥蜴、变色龙和田鼠的共同特征是,四足均为修长的爪型,且前后足没有明显差异,趾尖均有锋利的角质爪子。这种足型显然特别适合在树木及陡峭处攀爬。除了每足均有5趾和比例较小的掌部,它们与人类的手脚几乎没有什么相似之处。更没有与其余4趾分开的拇指。

再来看与人类祖先接近了一步的猴类足部特点。图07为原猴的3个主要类别:狐猴、懒猴和眼睛猴。其中,狐猴是现存最原始的灵长类。值得注意的是,原猴已经进化出发达的拇指,能与其他4趾对握。但五趾只能同时伸屈,不能单独活动,且趾端保留利爪。不难理解,这种结构更有利于在树木间和陡峭处抓握和攀爬,与树栖猴类的生活环境相适应。

黑猩猩是与人类最接近的动物,两者的脚有哪些重要差别呢?图08为猴类、猩猩和人类脚的对比。与猴类脚(左上)有修长的5趾,且掌部薄而狭长不同,脱离树栖,回到陆地生活的猩猩,其足部进化得有些像人类的手(左下),脚趾比猴类已大大缩短,但仍比人类略长。但与猴类一样,其大拇指仍保持与其余4趾分开。一个显而易见的解释是,猩猩和人类祖先(南方古猿)本来就在树上生活,行动需要手脚并用。而其宽厚的掌部,则反映了陆地生活对进化的明显影响。图08中间的手绘图为各种灵长类手足的集中展示。

右图为人类的脚。脚趾比猩猩的更短。而人脚一个关键区别是5趾并拢,几乎失去了抓握功能,也就不利于在陡峭处和树木上攀爬。但这种结构更有利于行走、奔跑和跳跃。人脚还进化出独特的足弓,发挥行走时的推动力,吸收来自地面的冲击力,且有助于散热,能够长距离行走。人脚支撑稳定性也更突出,能更有效地承重。显然,这些进化特征与人类直立行走特征及生存环境相适应,进化的目的性几乎不言而喻!

3)动物尾巴的功能及演化

人类的祖先爬行动物是有尾巴的,为何进化为猿类后,尾巴就消失了?而众多动物的尾巴却至今一直保持?让我们首先来看看现有动物的尾巴(图09)。

尾巴的基本功能。首先是平衡作用。对于尾巴长度与躯体比值高的动物,在飞奔、跳跃腾空过程中,尾巴都是重要的平衡器。尾巴在静态下还具有支撑、悬挂身体等平衡作用。平衡功能对于在树上生活的动物尤为重要。其次,对空中飞鸟和水中游鱼而言,尾巴具有不可或缺的导航、驱动、减速等功能。第三,尾巴还有参与搏斗和驱赶异类功能。包括常见的家畜驱赶蚊虫叮咬或其它小动物、昆虫侵扰等。第四,尾巴具有传递信息功能。例如,最常见的狗通过摇尾巴表达欢愉;某些动物通过竖起尾巴表达愤怒;孔雀和一些鸟类通过尾巴示爱;非洲大草原上有动物通过竖起长长的尾巴示警敌人来袭。此外,某些动物的尾巴还演化出一些特殊功能。如松鼠的尾巴从高处落下时有一定的降落伞作用,睡觉时具有保暖、保护功能;响尾蛇通过尾巴发出声音;蜥蜴通过断尾求生等。

值得一提的是袋鼠这个特殊物种。进化出袋子已经足够独特,其活动方式亦独具特色。其尾巴特别粗大即与此密切相关。双足站立时需要靠尾巴作为“第三条腿”支撑庞大的身躯,而仅仅靠一双后肢以跳跃特殊方式奔跑,更离不开尾巴的平衡功能。这些需要促进了袋鼠后肢和尾巴向逐渐强壮的方向进化。而其前肢功能则很有限,特别是缺乏力量性功能,这导致其前肢日益弱化、缩小,看上去与袋鼠庞大的身躯完全不成比例。这又是用进废退的例证。

在了解了动物尾巴如此之多的功能之后,再来考虑为何猿类和人类的尾巴消失了?答案也就不难想象:因为尾巴对于回到地面生活且可直立行走的猿类没有多少用处,他们拥有灵活的四肢,特别是灵巧的双手,足以满足各种需要。而对人类,尾巴几乎没有任何用处。假如真长出尾巴,反而是一种累赘。于是,用进废退再次发挥作用,猿类和人类的尾巴永远退化消失了。

4)人类未来的进化

人类是一个相当年轻的物种,从南方古猿进化至早期的直立人,也不过3百万年左右时间,与一些动辄数千万年历史的生物相比,人类属于动物大家庭的新成员。虽然今天的人类与几千年前的古人没有值得提起的器质性差异,甚至智力亦未见提高。但人类并未停下进化的脚步,只是几千年对于进化这件事情过于短暂,难以察觉进化的痕迹罢了。

在未来足够长的时间里,如果人类没有因为自身的错误而灭绝的话,人类的进化将仍有很大成果。今天即可预测的包括:阑尾和扁桃体由于没有什么功能,有可能消失。另一个面临消失的是脚上的小趾。今天,有些人小趾上的指甲已经变得很小,甚至消失。整个小脚趾完全消失是可能的。而其余四个脚趾也会进一步缩短。甚至有一天,人脚演变成无趾结构也不是不可能!毕竟人类脚趾已经失去辅助攀爬、抓握等主要用途,已经没有什么实用功能,用进废退将不可避免。

5)进化的目的性辨析

目前学界压倒性主流观点坚信,进化并无特定目的。生物进化归因于随时发生的偶然性基因突变,之后经自然选择()的结果。该理论的实质,说白了,就是邓小平摸着石头过河式的大自然“试错进化”机制!

笔者对该观点基因层面的微观机制没有任何怀疑,但在进化的宏观层面,以笔者之见,不宜否认进化的广义目的性。广义理解,相当多的进化现象——如本文所展示的这些例证,可以认为是有“目的”的。这个目的就是:生物可以更好地适应新环境生存下去,活出属于自己的那份精彩!当然,这种目的是下意识的,或者说有再强烈的意识也没用,因为进化这种事情不具备立竿见影的效应,而是以万年、百万年,甚至以地质年代为尺度的。

整体而言,生物通过“物竞天择,适者生存”机制获得“试错进化”的显著成果——如人类这个最大成果。虽然主流认识否定进化的目的性和获得性遗传说,但通过动物肢体演化的众多实例,包括人类与猩猩脚的比较,一个最自然的推论则与学界的认识相反:古猿在向人进化过程中,不仅进化出灵巧无比的双手,而且,“有目的”地准确进化出最适宜人类活动的双脚!

其实,植物中也不乏这方面的例证。在茂密的森林环境中,某些树木(如加州红衫)为了获得足够阳光进行光合作用,会有目的地"拼命"长高,经历无数代后,这种后天获得的长高能力就会“固化”到基因中——如果你把这类树种移植到阳光充足的后院,它们仍然会比一般树木高得多。(这里涉及到是否存在获得性遗传的争论,这里不再展开,将是下一篇讨论的主题。)

而在逻辑意义上,进化的本意就是向着更先进的方向演进,这个概念本身就已经包含了方向性!正如“前进”意味着有确定的方向,否则只能是“盲进”。假如进化没有方向性,也就不能称之为“进化”,而只能称之为“演化”!这两者理应是两个不同的概念,不可混用。

总之,在笔者看来,生物演化具有随机性,不存在特定的方向。但是,生物自然选择模式下的进化是有方向的——向着物种更有利生存的方向演进。一句话,进化是有目的的。

相关博文: