老高按:关于国民党为何在取得抗战胜利之后仅仅三年,就丢失了在大陆的政权,败退台湾?对上个世纪中国近代史上这一最重大事件之一的深层原因,已经有了很多分析探究文章,涉及各种角度和领域。这里我想介绍一位近代史学界的后起之秀黄道炫的答问,虽然是一家之言,可备一格。这位出生于1966年,还不到天命之年的学者的几本书,近年来很受学界重视。他在此次回答中的不少观点,我不以为然,姑且存疑,有待进一步廓清和写出。但这篇文章,肯定是很值得我们一读的。

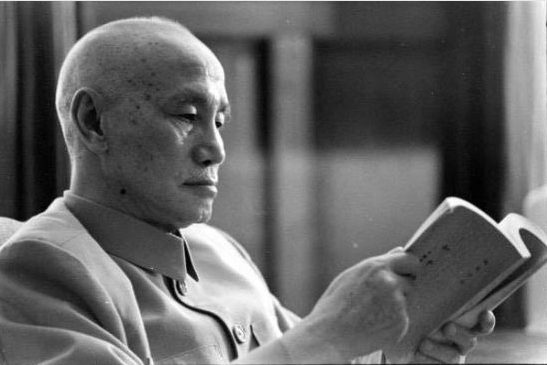

从蒋介石看国民党为何会失去大陆

黄道炫,共识网

嘉宾简介:黄道炫,中国社会科学院近代史研究员,主要从事民国史、中国革命史研究。主要作品有《蒋介石与中国文化》、《张力与限界:中央苏区的革命(1933-1934)》等。

【蒋介石最推崇的是王学】

问:您在蒋介石研究中另辟蹊径,研究他的“精神世界”。那么您认为,在蒋介石的成长经历里,有哪些经历是深刻影响了他,并且塑造了他的精神世界的?

黄道炫:影响一个人的成长首先是早期教育。蒋介石的早期教育和当年的大部分中国人不太一样,他出生在浙东地区,得外来风气之先,和同龄的中国人相比,教育程度是比较完整的。既有西方的教育,比如生物、格致、地理这些课目,又有中国传统文化的根基——他基本上还是在中国传统的教育领域、主流的教育体系里长大的,他大概算是传统教育和近代教育都接受过的一个人。

因为出生在浙东,同样是浙东余姚人的王阳明对他影响至大。精神世界里,他最推崇的是王阳明,虽然 “事功”上他推崇曾国藩。跟“事功”的曾国藩相比,王阳明做到了“立德、立功、立言”,是中国传统中的所谓“全才”。所以,蒋介石内心里真正最认可的其实还是王阳明。对曾国藩,蒋介石内心是有批评的,他在黄埔军校时期曾明确批评过曾国藩,但是对王阳明,很少看到他有批评性的话语,唯独一次就是抗战后期,他读到颜元、戴震,痛自反省,说我要早读这个的话,就不会沉溺于心学的流弊。这句话恐怕对王阳明有所批评的,很少的一次。

除了地缘因素造成的王阳明崇拜外,留学日本的经历也构成了他精神世界的重要部分。留学日本对他一生的刺激可能是最大的,他在日记里写,在日本的时候坐船、坐电车,都看到日本人捧着一本《王阳明全集》在那儿读,当时很纳闷日本人怎么去读这个,读中国人的书,后来他自己读了,就“手之舞之,足之蹈之”,全心全意地拜服王阳明。蒋介石自己的解读是去了日本,从日本那里获得王学,回归传统。但我觉得,他在日本这段经历,也受到了日本人的很多影响,比如日本人的整洁、文明、规矩。这个影响,从蒋一生包括后来的新生活运动中,都能看到影子。新生活运动的蓝本应该就是日本。

蒋介石经常讲他在日本的经历,比如他在日本的时候洗冷水澡,并把这个习惯保留了一辈子。还有,他也常提到日本教官检查卫生,不是简单的看一看,会到桌子下面去摸一下,如果有灰就不合格,这不是表面管理,真的做到了最细,这是他经常会讲到的。他还会经常讲到当时两个出去考察的人,一个是李鸿章,一个是伊藤博文,李鸿章出去看了“器”,伊藤博文看到了“制度”,所以日本后来就从西方引进了政治、军事、社会制度,李鸿章只是拿回来一些大炮、船,那是没有用的。日本对他的影响可能有很多很多方面,当然最后这个方面,他好像也没做到。他和李鸿章也是五十步笑百步。

再后来,当然就是孙中山这些革命党人对他会有影响。孙中山、朱执信、廖仲恺,包括汪精卫、胡汉民他们,在精神、思想上对他来说都是导师级人物。这些人都是很有智慧的,阅历很广,读书也很多,他们都不是一般的革命党,不是纯粹靠武力做革命的,因为国民党本身就不是一个纯粹的武力党。 我想这些恐怕在他一生里影响会相当深刻。

问:宋美龄对他的影响呢?

黄道炫:我想不会有太大影响,他和宋美龄结婚的时候已经四十来岁了,四十来岁的人,思维已经成型。而且我们现在经常会说宋美龄是“下嫁”,其实是下娶还是下嫁很难说。他娶宋美龄的时候已经是国民革命军总司令,宋美龄又是谁呢?一个待嫁女?宋美龄的一些背景更多是因为成为了蒋夫人,才会发挥作用,如果不是蒋夫人,她算什么?如果说宋美龄会对蒋发生影响,那倒也许会是正面的,但是恰恰宋美龄能够对蒋发生的影响不是很大,因为那时他已经成为政坛领袖,已经是高度自信的一个人了。虽然夫妻之间肯定会对对方产生一些影响,但是显然被高估了。

问:是的,您还专门写了一篇文章驳宋美龄嫁给蒋介石是“政治婚姻”。

黄道炫:不太认可所谓的“政治婚姻”这种说法,所谓“政治婚姻”完全从事后角度来看,如果从当时的角度来看,哪里是对等的?当年中国也不大可能找到对等的婚姻,因为是男权社会嘛。

【全世界批蒋介石最到位的人恰恰是他自己】

问:您刚才讲到蒋介石在事功方面非常推崇曾国藩,毛泽东也是很推崇曾国藩的,只是后来为了意识形态的需要把曾国藩说成是“曾妖”。他们两个人为什么会推崇曾国藩,对推崇曾国藩有什么异同呢?

黄道炫:这恐怕是有不同的。毛推崇曾国藩和蒋推崇王阳明应该差不多,毛和曾都是湖南人嘛,乡党之见,我想当年中国肯定是不可避免的。因为你出生在那块,你的视野中最早出现的就是当地的一些传说、一些故事,蒋听到的是王阳明,毛听到的就是曾国藩,从小会留下很深刻的印象。成长过程中这种印象会有很深入的刺激,当年的国内舆论又这样推崇曾,小时候的印象和文字的言说一印证就会更加加深他的印象。我想毛对曾国藩的推崇可能就是一个很朴素的情感,未必会有太多的理性上的抉择,因为他也就是年轻的时候推崇曾,那个时候思想还是处于比较混沌的状态。思想成熟后,他很少提到曾国藩,我们没法判断毛对曾国藩的内心真实态度是什么,没有办法解读他到底是不是真的推崇曾。

蒋虽然推崇曾国藩,但是他内心对曾是有看法的,曾经批评曾近于伪,当然这是早年,后来就不提了,早年恰恰可能反映他真实的内心世界。在那个时代,佩服曾、左、胡的是非常普遍的现象,绝大部分人都会这样,所以不管是蒋佩服曾、左、胡,还是毛佩服曾、左、胡,一点都不奇怪,这就是当时的一个普遍想法。只不过他们俩有名气了,大家就会注意到,而更多人根本就不会被大家注意。

问:您还比较过毛泽东和蒋介石的读书习惯,您说蒋介石是读经的,毛泽东是读史的,不同的阅读倾向造成了他们什么样的性格影响呢?

黄道炫:其实很难说到底是他们的性格、思想不同导致他们一个读经一个读史,还是说读了经、读了史造成他们不一样的性格,或者说这两者之间是相互贯通的,这很难说。

但起码在刚开始做出这种选择的时候,还是显现了他们的天性。我觉得人天生的成分有的时候可能会超过后天。他们两个的阅读习惯或许就源于先天。蒋也读史,但是中国史很少读,他会读外国史,比如他想了解土耳其革命,会读《土耳其革命史》。中国史好像我真的没有在他的日记里面发现记录,毛读史是越到后面越读中国史。这个只能作为精神世界的一部分去了解。

无论是天性还是后来受的教育,蒋介石确实都比较注意“规矩”,戒慎恐惧,这也是每一个观察者都注意到的,“自省”在他的日记反复说到。全世界批评蒋介石的人批评得最到位的就是蒋介石本人,他曾经给自己下过断语:因循寡断、取巧自误。准确得不得了。他不断地反省自己,不断地批评自己,然后不断地犯同样的错误,这个大概就是蒋一生的特点吧——批评进行时。批评与自我批评他是做得最好的。所以他读经,经书反求诸己、慎独,就像后来中共所谓“狠斗私字一闪念”,把自己的“私念”扼杀于萌芽之中。这是蒋一生思想显明的特质。

毛是一个非常讲求实际的人,经世致用,这大概是湖南人思想的一个特征,湖南第一个拿得出手的大家王夫之就是,这个确实有地缘传统在里面。所以他大概对经学这些东西是不感冒的,毛无拘无束,更注意吸取对自己有用的东西。

问:张国焘在《我的回忆》里说毛泽东走到哪儿都带着《水浒传》、《隋唐演义》这些东西,他特别爱看古代造反的小说。

黄道炫:对,他读小说。有次讲话还举例说“唐朝的时候,李渊有一个儿子叫李元霸”,李元霸是不存在的,是小说中的人物。

【“集中主义过甚”是蒋介石对俄国的批评】

问:蒋介石也看马列著作,他对马列著作其实还是有所了解的,但是他还是持批判态度,他是怎么批判这些著作的?

黄道炫:因为国民党是革命党,孙中山他们在十月革命成功以后都很振奋,蒋介石也非常振奋,都觉得找到了知音。他们不知道俄国革命到底是什么革命,反正是革命,他们是革命,我们也是革命,革命革命,心心相印。蒋在1920年左右,学过一段时间俄语,准备去俄国。当时,孙中山让他到陈炯明的部队去帮助陈,蒋介石在陈的部队呆不住,就说现在像我这样的人到哪儿都一事无成,也许去俄国还可以做点事,其他地方都做不了什么,当时去俄国是他最大的心愿。他学俄语,刚开始也非常有决心,发誓一定要坚持下去,但是坚持了两三个月,依然是没有下文。

1923年,孙中山组考察团赴俄,蒋介石当团长去了俄国,实现了他的心愿。刚去俄国的时候非常兴奋,读马克思就是那个时候。但是10月份以后就很少读了,后来就开始读小说,比如《西游记》之类的,也读一些革命心理和革命技术的著作。他为什么10月以后就不读马克思了呢,日记里面好像也没有讲到过。倒是讲到过对俄国的判断,还有就是回国以后给廖仲凯写了一封信,批评俄国“集中主义过甚”,认为这样下去社会有被禁锢的可能。这是他的一个判断。

这个话怎么去理解呢?其实我们后来看蒋,他也一点没有不集中主义过甚,后来的一些党、军建制、做法,起码有仿效苏俄的成分。他是对“集中主义”有反感呢,还是对“过甚”有反感,这个“过甚”怎么判断?他是说苏俄过甚,还是只是觉得,从当时中国角度看有问题?他对于马克思主义的判断仅仅因为在苏俄遇到一些事情的刺激,还是读了后觉得马克思主义有问题,也很难说。在国内学界,比如杨奎松老师认为蒋从苏联回来以后很长时间里对苏俄保持着好感,后来的国共分裂和蒋的思想发展没有什么太大关系。杨老师这种看法当然可以继续讨论,但是起码我们从他在苏联的一些经历,判断他那个时候对马克思主义已经产生抵触。

政治人物的话语体系是很复杂的。比如,蒋介石在苏联的确感到“集中主义”有些问题,但是他未必认为就是我不需要的。即使有弊端我也可以拿来用,这是很多政治人物都会做的事情。就像暴力,很多人感觉到暴力有问题,但一点也不影响他使用暴力。

【成败决定了政治人物的地位,这正是历史的残酷】

问:尼克松评价蒋介石,说他面对毛泽东,他曾经的优点都变成了致命的弱点。您是如何理解这句话的?蒋介石的优点在哪里?弱点又在哪里?

黄道炫:我们经常会说另外一句话,一个人的优点就是缺点,缺点就是优点。我们讲到蒋介石的规矩,规矩是优点还是缺点?说它是优点的时候,可以说“中规中矩”,说是缺点的时候,可以说“规行矩步”。蒋介石做决策的时候经常会有多个方案,会考虑到各种各样的可能性,备案还可能有N个,这也是政治人物通常会有的。这不是很好的措施吗?但如果要批评他,也可以说因为方案太多所以优柔寡断。最吊诡的是不同的两个人做同样一件事情,成功的那个人做的就是优点,失败的那个人做的就是缺点。

政治人物,其实更多是成败决定了他的命运,决定了他的地位,决定了他的一切。我想这就是历史的残酷,现实的残酷。现实社会中我们无数次会听到:成功者不受谴责,失败者不必申辩。历史也一样。并不是认同,而是无奈,每一个人都是记忆共同体的一分子,能做的很有限。

【研究共产主义运动,不能不看到精神信仰的力量】

问:国共内战之前,虽然蒋介石是当时的全国最高领导,实力远大于共产党。但是他的反对者毛泽东却看得非常清楚,他曾说过,国民党比共产党困难的多。您认为,毛泽东所说的困难是指哪些困难?

黄道炫:其实蒋在1945年抗战结束以后已经感觉到困难了。45年底他在日记里说过,现在这样一个烂摊子,继续打仗不知道如何支撑。蒋知道有困难,但是他不知道危险会有多大,会带他向何方,所以他还会努力、奋斗,去寻找另外一种可能性。这大概是蒋的一个态度。

毛说蒋介石更困难,肯定也是给下面打气,但是我想除了打气之外,毛的内心里面应该有一个基本的判断,他是有自信的,而且这个自信有根据。1936年共产党奄奄一息的时候,蒋也不一定就可以把共产党给彻底消灭。到1945年,共产党已经有100多万部队,几十万平方公里的根据地,这个时候战场上的暂时胜负真的未必那么重要。这一点我高度认同毛的判断。

当然,两党都遇到不少问题,国民党遇到的问题共产党也都遇到,经济的问题共产党也同样遇到,打仗要财政支撑,共产党同样需要财政支撑,照样通货膨胀,照样粮食不够。当然国民党确实有一个“接收”带来的问题,他要承担作为中央政府需要承担的责任,包袱会比共产党大,可能遇到的问题相对会多一点。但是包袱处理好了也是财富,毕竟地方大,后方充足,共产党相对来说后方还是狭小。

问:毛的自信的底气来自哪里呢?

黄道炫:来自他自己。我曾经说,国民党碰到共产党,无论是蒋介石还是其他什么介石,最后的结果大概很难改变,因为你碰到的对手太强大了。张军长说的:不是国军无能,是共军太狡猾。不是说国民党怎么怎么样,蒋介石怎么怎么样,而是因为对手太强大了,强大到无以复加。30年代国民党以一个全国性政权,在江西这么狭小的地区,花一两年的时间还没把共产党彻底消灭掉,共产党太强了,这支政治力量真的不是一般人可以理解的。这是毛亲手打造的政治力量,是毛在共产主义运动、马克思主义理论的大框架下,一步一步打造起来的,所以他对这支力量太清楚了。

问:您在《张力与限界》这本书里就写了当年在苏区是怎么动员的、怎么组织起来的,可以看到,共产党的组织能力和汲取社会资源的能力真是非凡。但这股力量从何而来的呢?

黄道炫:我觉得共产主义运动在中国的出现有其时代背景。

它首先是一个世界性运动,不仅仅是中国的,马克思1848年发表了《共产党宣言》,不到几十年,欧洲就成为了一个广大的共产主义运动场所,先成立巴黎公社,然后成立第二国际、第三国际,迅速就成为一个全球化的运动。50年代以后,在东欧、苏联、中国甚至美洲、非洲,这样广大的地区里形成了一个全世界的共产主义浪潮。包括1968年法国的五月风暴,基本上都以马克思主义作为基础,甚至动摇到西方的主流国家。

这样一个运动,势头太凶猛了,其他政治运动没有办法比拟,它的出现肯定不是偶然的,应该是代表了近代以来的一个大趋势,即人文主义革命这样一个对人的平等、自由愿望的追求的释放。共产主义革命经常批评代议制民主,认为那还是限于代理人的民主,而共产主义是全民的彻底的民主,它追求的是权力不断向下释放,从精英向普通人释放的过程,比资产阶级革命又是革命性的推进。其次就是原始资本主义确实还是有一些问题,恰恰在人的复兴时代又碰上人的压榨,共产主义是对这样一种压榨的反动,这个要求又是符合人文精神的。共产主义运动在全球的兴起,这两点至关重要。中国又加上了一个所谓的民族存亡的压力,这些因素,使得一些人选择彻底改变,选择共产主义,我想这大概真是大势所趋。

当年比较有想法的知识分子,比较叛逆、比较愿意去思考的,大都会倾向共产主义,虽然叛逆者在人群中永远是少数,但这些人能量大,常常是关键少数。很多知识分子抱着信念和理想,抱着献身的态度选择了共产主义,中国的共产主义运动首先是在观念形态上被接受,再加上共产国际的直接促动,慢慢形成燎原之势。知识分子是革命的发动机,而他们又大都怀抱着信仰,其力量常常超出常人的想象之外。最明显的就是打AB团,在那么恐怖的状态下,共产党内部也没有整体哗变的现象出现,很少看到因为肃反导致共产党内部垮掉的现象,什么力量在支撑。举个例子,王实味被打成了托派,他找萧军,让萧军为了革命,承认错误,加入共产党。他即使被打成托派,遭受这样一个困境,仍然在想着怎么去保护这个党。

我们现在很难理解这些人的想法,但是当时确实有这样一批人,特别是这些知识分子的干部。他们最不被信任,但是他们最信任共产党。我们现在回头了解当年的共产主义运动,如果我们不看到这种精神信仰的力量,就没有办法理解共产党,也无法理解共产主义运动,这个重要性可能会超出我们的想象。当然,此一时彼一时,现在已经没有那个时代的背景和环境了,从历史中简单寻找资源不是一种明智的做法。历史使人明智,明智就是准确把握自己的时代。

问:前不久复旦的唐小兵老师在《重访中国革命》中,跟您表达了差不多类似的意思。

黄道炫:唐小兵的文章是从道德的角度解读,当然也很有意思。不过共产主义又不是一般意义上的道德概念,它是超越于道德之上的,是一个终极性的信念,比道德判断更加严厉、更加绝对。道德是可以选择的,信仰不能选择,就像信仰上帝一样,做出这种选择以后你就不能背叛它,约束力要强得多。道德存在各种各样的可能性,存在各种理性判断,信仰的要求比道德更高。

【国民党始终是一个松散组织并面临着理论悖论】

问:日本投降之后,蒋介石的个人威望曾经到达历史顶点,那为什么短短三年之内就被共产党打败,您认为蒋在哪里失分最多?

黄道炫:讲到国民党的失败,很自然就会想到抗战之后的接收。当时胜利来得非常突然,虽然国民党44年就开始成立为战后接收做准备的一些机构,也开始做一些计划,但是国民党的计划永远停留在纸面上,效果非常有限。到45年接收,国民政府派出的接收官员,去了就是一方大员,完全是个人化的,制度没有也不可能存在,那真是个个捧着尚方宝剑。

长期战争状态下的紧缺,导致人性的贪欲,在一个突然完全失控的环境里,行为可以不受任何约束,可以想象有什么样的后果。这些接收大员的心态也很微妙,他们觉得自己是坚持抗战的英雄,到收复区,觉得收复区的那些百姓是日本人控制下的“良民”,道德优越感十足。他们高高在上,百姓无论现实还是道德上都理应低到尘埃,压榨居然还有道德上的惩罚意义,攫取在良心上甚至都可以不受责难。在一个现实、制度、良心都完全没有约束的背景下,又经过了八年的禁欲,大部分人面对这样一个环境会做出什么样的举动?绝对是魔鬼一样的举动。

从中国政治及文化的逻辑出发,假设我们自己当时身临其境,会不会也是那个魔鬼,很难说。接收是一个胜利状态下的悲剧,这个悲剧随着国民党战争的失败,又会不断地被提起,不断地被记忆,因为顺着这条线索,最方便解释后面发生的一切。

问:您曾说道,蒋介石的失败,尤其是他个人意志在下层的贯彻不下去,不能简单的归结于他个人,也与国民党及其政府的理念、结构、治理方式有关,您认为国民党在理念、结构、治理方式方面跟共产党不同的地方在哪里?

黄道炫:大家都知道国民党的军政、训政、宪政三阶段,军政就是战争时期,战争结束进入训政,训政按照孙中山最初的设想是四到五年,所以28年形式上统一全国以后,当时计划是在1934年左右进入宪政,36年搞了一个《五五宪草》,标榜要施行宪政。国民党还是朝“宪政”这样一个终极目标奋斗。虽然这个目标并没有实现,但是宪政这条路国民党是会走下去的,这样的目标确实还是会带来一些微妙的影响。举个简单例子,国民党的宣传控制,也禁书,但是我们知道当年宣传马克思主义的书、宣传左派思想的书大家可以看到。19356年出版的郭湛波的《近五十年中国思想史》里说,“现在的大学教授,如果书柜里没有放几本辩证法、唯物论的书,大家会觉得你过时了”。国民党的禁书的效果十分有限。但是它确实禁,也确实有一批禁书名单,为什么做得有限?原因当然很多,代价衡量也是一个。需要成立机构,配备人员,拿出资金。做这些事情是要花钱的,政策的实施需要人力和财力作为保障。国民党舍不得付出那么多钱和那么多人,起码他要面对一个悖论:成立了机构,招募了人员,拿出那么多钱,可是所有这些措施都是在训政纲领、训政状态下实施的,过几年就要行宪,行宪以后禁书这个事还会存在吗?将来该怎么收场?所以国民党的这些措施一颁布,理论上就面对着马上要消失的问题。

国民党面对着现实和理念之间的两栖状态,对他们有一个很大的困惑。很多党员、包括国民党高层他们会感觉到这个困惑。我们经常看到蒋介石动不动打个电报就说要找陈立夫、陈果夫,骂他们怎么管禁书的,这么明显的反动言论你们没看见吗?经常要到蒋这个层级去批评下属,然后下属才会去干预一下。其实国民党很多人本身就是抱着民主理念入党,压根儿就不赞成禁书、控制言论这样一种做法,你让他去做,他是没有多大积极性的。

问:归根到底还是国民党是一个很松散的组织。

黄道炫:国民党的建党就是集聚兴中会、华兴会、光复会这样一些组织,抱着革命、推翻满清政府的目标成立起来的。推翻满清政府是它们最大的公约数。而孙中山的建党理念是“民治、民有、民享”,百分之百的西方逻辑,这个也是19世纪盛行的逻辑,国民党是在这样的组织基础和理念基础上建立的党,党的性格在那个时候就已经养成了,这和共产党是完全不一样的。共产党从一开始就强调组织的严肃性,强调纪律,虽然有不断发展的过程,但是一开始就有的,而且共产党是在共产国际的亲自指导下发展起来的,两党在这点上完全不一样。

整个来说国民党应该说是一个秉持西方理念,西方组织形式的一个政党。后来孙中山虽然有所改变,但是党的性质也没有彻底变化。国共合作以后有些嫁接,把一些苏俄的理念嫁接到国民党的枝头上。我们知道嫁接的东西往往是水土不服的,而且共产主义这一套组织系统要发挥作用,理念是一个基础性的因素,国民党在这点上根本不具备条件。苏俄那套东西在国民党里面起的作用应该有限,不能过分强调国民党后来的苏俄化。

【蒋介石兼具军人和文人的精神】

问:王鼎钧回忆录里有提到,他逃去台湾后(1953年),看到一篇蒋介石的奇文,在文章里,蒋介石提倡用“爱”去反共,他说,爱是永远不会为恨所掩盖的,而且只有爱,终于可以使恨得以消灭。面对中国大陆,他宣示:我们要用爱去使他们觉醒,用爱去使他们坚定,用爱去使他们团结,让爱去交流,让爱去凝固,让爱结成整个民族的一体。您认为,是什么能让即便已经被中共赶到台湾去了的蒋介石还有如此的思想?

黄道炫:政治人物的内心很难说。28年的时候,蒋介石讲以恨为基础的革命最终会导向暴力,他的批评和后来一些人对共产党的批评很相近,但是他内心怎么想的真不知道。如果蒋不是国民党领袖,而是共产党领袖,他会怎么做,也不好说。有时候个人造就一个党,有时候党也会造就一个个人。

他后来讲“爱”,我想和接受基督教应该有关系,也跟他的个性有关。早期,他在东征、北伐时,每打一场大仗,都会让人将将士的遗体收集起来,统一建一个公墓。他在日记里经常会记录他催促建公墓,这是很人性化的一个动作。

但我们也可以看到他有残忍的一面,这也是中国政治人物通常有的现象。所以他讲这些话,内心世界到底是怎么样的还真搞不清楚,我想更多的可能还是他觉得从这方面攻击共产党是最有效的,然后就这么说了。倒是感觉随着时间的流逝,他的内心世界有变化,有的人越老越狠,但是更多人随着年龄的增长,内心柔软的一面会慢慢滋生出来。另一方面和信基督还是有很大关系。蒋信基督应该是在30年代中期,信基督教以后,杀人就比较少了,以前一旦发现部下执行不力,可能就枪毙。但是到30年代中后期以后,比如抗战的时候虽也枪毙过一些将领,但是已经少很多,40年代以后更加少了。总体说越到后期,他的杀心越少,所以到50年代讲爱,内心世界里的爱可能真的会比20年代多一些,多多少也很难说。

至于这是不是一篇奇文,我想不同的人会有不同的理解吧,王鼎钧认为是,也许有人认为不是,当然中国人认为是的肯定居多。

问:您还曾说,蒋介石的军人气质后来改变了国民党,但国民党的文人气其实也在熏染着他。这句话又该做何解?

黄道炫:国民党本来就是一个文人党,发动军队、建立武装的要求一开始并不是那么强只是机缘巧合,书生闹事成功了,不仅结束了满清王朝,还成就了一个政治力量,但在中国的政治环境下,终究难成气候。蒋的出现应该是个异数。蒋不是老党员,没有什么功勋,又没有什么人格魅力、理论建树,为什么会在几年之内就迅速成长为国民党领袖,很大程度上是因为国民党军事方面人才太少了。

辛亥以后,孙中山意识到国民党需要做一些改变,不能仅仅靠笔杆子,开始利用陈炯明、许崇智这些人,但是后来证明这些人各有各的想法,孙中山驾驭不了他们。这个时候蒋介石出现了。蒋日记里提到一件往事,孙中山很不喜欢陶成章,蒋介石判断孙中山想把陶成章除掉,但孙中山是文人领袖,不可能说这种话。于是主动担起这个责任,派了一个杀手把陶成章给刺杀了。他日记里写道,之后从来没有跟领袖说起过,领袖也从来没有问过,但是从此后,领袖看他就不一样了。他得到了孙中山信任。从这件事可以看出蒋介石这个人很有心计,知道功成不居,知道怎么去面对领袖。当时还只是二十来岁的年轻人,就已经如此老辣。

当然更重要的是22年的陈炯明反孙事件。他去中山舰护卫孙中山,彻底奠定了两人关系的基础。后来孙中山得到苏俄的支持建立军队,蒋肯定是不二人选,这是毫无疑问的。国民党这么一个基本没有武装、文弱的政党,在苏俄帮助下建立起了武装,而且这个武装又奇迹般地发展起来,两年多的时间,把全国的一半拿下来了,成立全国性政权,这种速度真是罕见的。到了这个时候,蒋自然是当之无愧的领袖。作为军界崛起的这样一个政治领袖,他当然会把他的武人气质带给这个政党。强调行动,强调执行力,强调果决,强调勇气,强调献身,强调奋斗。我想这些和汪精卫他们是完全不一样的。之后,跟苏联决裂,这对于国民党来说要有破釜沉舟的决心,这个大概也就只有蒋才能做出来,如果是汪精卫或许就是另外一个局面。这是他对国民党的改变。

当然,我们也注意到在蒋的成长过程中,这些文人领袖对蒋也是有影响的。因为蒋本身爱读书,又碰上这些领袖,耳濡目染,蒋一生手不释卷,和国民党的文人气不能说没有关系。他日记里提到,经常坐军用飞机往来各地,当时的军用飞机非常颠簸,一路呕吐是常事,但是气流相对平稳的时候,他就在飞机上看书,闲书,比如《桃花扇》之类的。他看小说的记载基本就是在飞机上。这是蒋和一般的军人不一样的地方。

蒋为什么能够在那个时代崛起?如果仅仅是一个军人,很难做到,仅仅是个文人肯定也做不到,他兼具两者。既有军人的勇敢、果决,又有文人的见识、理想、宏图大略。这两者兼具才会有后来的机会。

【不一样的蒋介石的出现就是蒋介石研究的新气象】

问:您认为,在目前的蒋介石研究中,有哪些新气象?又有哪些不足之处?

黄道炫:研究是一个不断递进的过程。最早对我产生深刻印象的就是杨天石老师的中山舰事件研究,回复到历史原态下去考察问题。这些年来蒋介石的研究,大部分是把他作为一个历史现象去探讨的,我想在这种基础上做出不一样的结论,提出不一样的看法、不一样的事实都很正常。同样一个资料,解读都不一样,我们去看《蒋介石日记》,看完后,大家都说没有改变自己心目中的蒋介石形象,可是这么多看《蒋介石日记》的人,原来对蒋介石的看法是不一样的,大家都说没改变,就是每一个人都会从蒋介石日记里看到他所希望的蒋介石。这都是历史研究的本然现象,如果所有人都看到一样的蒋介石那才奇怪。不一样的蒋介石的出现,在蒋介石的研究中就是新气象,就是一个好的变化,正常的历史就是这样。作为历史探究而言,所有的话题都不会让我感觉到惊讶,都是平平常常、普普通通,都是历史中间的过程而已。

蒋介石研究的不足,就是定位。我想近代史的研究中这是个普遍问题。怎么去看待一个历史人物,怎么去看待一个历史事件。研究者还是高度不够,比如对蒋,我们就很少会把他放到近代历史乃至更长久的历史长河中去对做一个评判和理解,这种努力有,但很少。这是我们历史过于重视资料,比较忽视理论探求有关。当然把时间拉得远一点,就会涉及到整体判断,就会触及到一些问题。还是祈诸来者吧。

问:在目前的一些新的研究中,很多人都在争论可能西安事变没有我们说得那么重要。对此,您怎么看?

黄道炫:怎么说呢,历史常常出现蝴蝶效应,单纯从一条线索推,可以把任何事件都说得非常重要,因为都是有关联的。西安事变通常就被作为一个历史节点言说,当然会夸大,夸大后逻辑上也都成立,没问题。如果拿出另外一个事件也许也可以建立起这样的逻辑。当然西安事变确实比其他事件特殊一点,因为不光牵涉到蒋的问题,还牵扯到中日战争的问题。中日战争对于后来的国共之争当然会有很大的影响。不过,如果没有事变,中日战争就不会爆发吗?也不尽然,打不打又不是中国可以决定的。历史的描述常常环环相扣,这种环环相扣常常只是因为讲述的需要人为建立起来的,事实并不一定那么合乎逻辑。问题是无论写历史的人还是读历史的人都很追求逻辑,人生就是追求圆满的过程,历史自然也不能例外,逻辑可以满足大家追求自洽的心愿。

【共产党发展的关键还是在抗战期间】

问:现在学界对国民党为什么会失去大陆有各种各样的讨论,比如高华老师就觉得是军事上的失败,刘统老师认为是组织上的失败。但您似乎目光更往前一些,认为30年代在苏区搞的一系列运动就已经奠定了胜利的基础。

黄道炫:中共的组织力量的确很强,但我也没有那么夸大共产党的组织效果,正如我在《中央苏区的革命》这本书最后写的,再强的组织能力一样有限界,跨不过时代的鸿沟。

谈论国败共胜,主要应该从胜利者来找原因。共产党确实太强大了。当然我也高度认同高华的军事说,毕竟战争首先还是要在战场上解决问题。

但是,共产党强大可以让它不垮,却不一定可以导致获胜,不垮和获胜这中间还有很长的路。从不垮到获胜,最关键的还是抗战的过程,共产党在华北的发展,奠定了它的力量。谈论共产党的成功,厘清共产党抗战期间如何坚持和发展,是关键的关键。到45年国共之争的时候,起码可以说共产党已经不会输给国民党。一旦国共两党成了可以一较高下的对手,以共产党的能力,国民党就很难赢了。从发展的眼光来看,大势已定。

共产党在抗战初期为什么发展起来,当然是审时度势的结果,共产党本来就有打游击战、搞根据地的想法。抗战初期的时势让愿望成真。当时的华北基本是空心地带,国民党中央在华北没有力量,虽然调了一些部队过去,很快就垮下来了,38年初的时候,日军的主力部队迅速越过华北平原南下,河北、山东大片的领土处于统治真空状态。冀中当时有十几个县根本就没有日本人来过。刚开始,中共对开展平原游击战也有顾虑,只是试探性的动作,东进纵队五百人去河北,几个月就发展到几万人,38年4月军队发展到12万人,这12万还是有编制的部队,不包括改编、收编的游杂部队。这个就是天上掉下的馅饼。这个基础对于共产党后来发展的意义超乎想象。中共在华北的武装39年20多万人,40年40多万。

到了40年就比较艰难了,日本人开始频繁扫荡,40-42年是最艰难的时期。这个时候正规军从40多万减少到20多万,冀中整个变成了游击区。

但是共产党之前打下的基础仍然还在,首先是建立了军队。其次打下了基础。比如冀中虽然失陷了,但是冀中的部队大部分都跑出来了,而且留下了很多地方武装,最关键的就是发展了大批党员。所以一直冀中虽然被游击了,但是共产党一直在那里活动,这是共产党很厉害的地方,它能够在日本人眼皮底下持续性地坚持下去,不散不垮,这个国民党真的做不到。有了这样的基础,到1943年下半年形势发生变化,中共很快又在华北卷土重来,这一次,中共在华北不仅仅看到了抗战的曙光,某种程度上已经看到夺取政权的曙光了。

历史就是这样,有机缘巧合,终究还是事在人为。