第五节. 生命自然起源 —— 渺茫的期望

生命究竟是怎样起源的?客观地说,明智的进化论者都回避讨论这个问题(达尔文本人也从未公开尝试回答此问题),他们会“巧妙”地指出,生命的起源不是进化论的研究范畴,这究竟是为什么,相信读者在读完这一节后,就会领会其中的原因。说生命的起源不是自己的研究范畴是一回事,但是进化论者很难否认他们的信仰(第十节详细讨论)的终极推理必然是生命需要自然起源;如果不是这样,生命的起源就需要牵涉某种自然界以外力量的创造,那进化论所孜孜不倦研究的生物由低到高的逐步进化的意义就会大打折扣,这一点是进化论者回避不了的。不是吗?进化论从其形而上的根基里就是要千方百计地避免一位超自 然的创造者。

在进化论的信仰框架下,“化学起源说”(Chemical Origin of Life)是被很多学者接受的生命起源假说。该假说是由前苏联生物化学家亚历山大·奥巴林 (Alexander Oparin)最先提出。这一假说认为,地球上的生命是在早期地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一 步一步地从分子级别演变而成的。

著名的“米勒-尤里实验”,是由芝加哥大学的史丹利·米勒(Stanley Miller)与哈罗德·尤里(Harold Urey)于1953年主导完成的。米勒在他的实验中假设在生命起源之初大气层中只有氢气、氨气和水蒸气等物,其中并没有氧气,当他把这些气体放入模拟的大气层中并通电引爆后,发现其中产生了些某些类型的氨基酸及糖类、脂质。我们知道氨基酸是合成蛋白质的基本单元,而蛋白质是生命存在的形式,因此他认为生命从无到有的理论将可以确立了,证明生命是进化而来的。 但米勒的实验有很多的疑点,例如所使用的能量大小、不同气体的配合等。因为他所假设的大气层组份不能被证明是原始的大气层组份,所得的结果就是不确定的。实验所要求的缺氧的条件对实验结果十分关键,因为在有氧的环境下像氨基酸一样的化合物是“不稳定”的。还有关键的一点是实验所产生的氨基酸都是左式与右式的混合,而我们知道生物体蛋白质中的氨基酸只会是左式。米勒实验证明,在特定的条件下,由无机物合成小分子有机物是完全有可能的,但是也仅此而已。

从那次实验开始,后续类似的实验还在进行。如1958年西德尼·福克斯(Sidney W. Fox)和原田薰(Kaoru Harada)将氨基酸热共聚在高温(约140-180°C)的条件下生成具有多肽链的“类蛋白”结构。1964年,他们又在实验中用甲烷流经氢氧化铵等继而在约1000°C的条件下生成了十二种氨基酸。同样,对上述实验条件模拟原始地球自然环境的有效性,科学界不是没有质疑的。

我们知道,生命的基本组成单位——细胞,从结构组成到内部功能全部都要依靠蛋白质来实现,蛋白质分子是由氨基酸组合成的长链经过三维折叠形成的。即使自然条件下可以生成氨基酸,就一定会得到所需的蛋白质分子吗?其实从氨基酸到蛋白质还差的很远。组成生命的氨基酸一共有20种;每种氨基酸又存在左式和右式两种形式,而组成生命的氨基酸全部是左式。为了说明问题,我们来看看一个由150个氨基酸组成的蛋白质分子,单凭随机组合可以生成的概率。

随机取150个氨基酸,每个都是左式,其概率为1:10^45(10^45表示数字一后有45个零,下同)。150个氨基酸每个之间又必须都由肽键结合,其概率为1:10^45。由150个不同种类的氨基酸排序经过折叠形成能够具有功能的蛋白质分子其概率经估算为1:10^74 (据美国加州拜欧拉大学的分子生物学教授DougAxe所著 《Undeniable: How Biology Confirms Our Intuition That Life Is Designed》)。所以由全部左式氨基酸经肽键按特定可具有功能的排列结合,形成一个150个氨基酸的长链并折叠成型为蛋白质分子的概率近似为1:10^164。这个概率是什么概念呢?物理学家估算宇宙的原子总数约为10^80个,所以1:10^164的概率可看为在宇宙中拿出一个原子做上标记,让实验者连续两次在宇宙中随机抽取原子,他连续两次在宇宙的所有原子中均抽中那个被标记原子的概率。(数学中把低于1:10^50的概率事件发生认作“荒诞”。)

在这么低的概率下,有人做过估算,在理想实验条件下(如无不利实验成功的杂质,适合浓度、温度、压力、光照等,自然界一般不具备这样的条件),如果假设在原始地球表面布满各种氨基酸的“海洋”里进行 每秒钟10^41次组合的尝试,每个组合的尝试持续一秒钟,以地球年龄为46亿年计算,在46亿年内也只能尝试约10^58次,离概率成功要求的10^164次尝试还相去甚远。

然而这只是随机生成一个生命所需的蛋白质分子的概率(或所需时间),生物学告诉我们,最简单的单细胞生物一般由250到400种蛋白质分子组成,每个蛋白质分子又含有300到400个氨基酸。

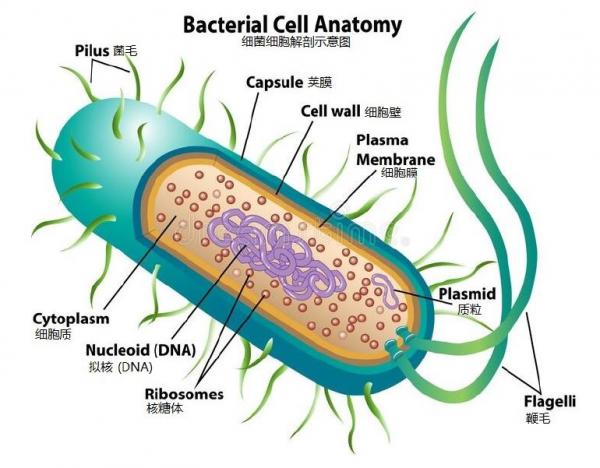

而这还远远不是问题的全部,即使是最简单的单细胞生物,这250种到400种不同种类数量巨大的蛋白质分子必须有序组合和相互作用才能支持这个细胞的生命,这包括细胞生存需要的基本结构、新陈代谢、及细胞繁殖需要的分裂(二分裂法无性繁殖)。用一个单细胞的细菌为例,下图展示了它的基本结构,所有的这些结构必须同时具备、相互配合(参见第四节“不可简约的复杂性”)才能使细菌生存及进行繁殖。

<图1> 细菌细胞解剖示意图

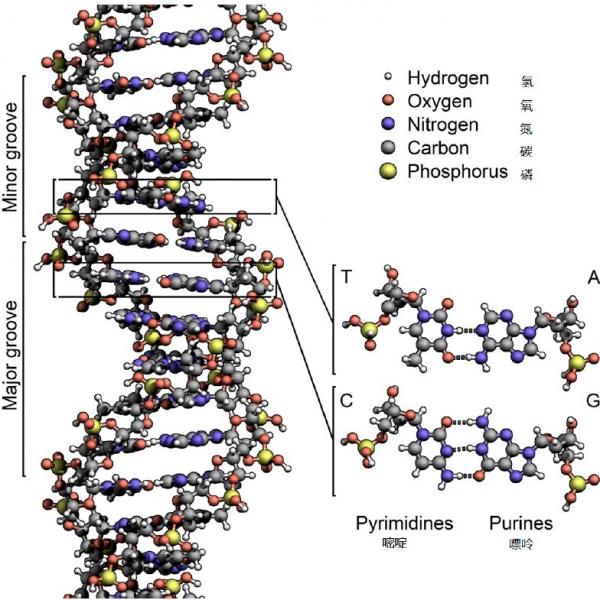

1953年DNA双螺旋结构的发现,成为了打开理解生命的遗传机制大门的钥匙,从此遗传机制开始在人类面前逐渐揭开了它神秘的面纱。在这一年的4月25日,剑桥大学卡文迪许实验室的詹姆斯·沃森(James Watson)和弗朗西斯·克里克(Francis Crick)在《自然》杂志发表了名为《核酸的分子结构——DNA的结构》的论文,论文阐明了DNA(脱氧核糖核酸)大分子的结构,是在由糖类与磷酸借由酯键相连组成的双螺旋长链骨架中间,由含有四种碱基A、T、G、C的右式核苷酸两两配对(A配T、G配C)而构成;我们平常所说的遗传编码就是指在特定位点的特定A、T、G、C碱基。下图展示了DNA的原子级别的基本结构:

<图2> DNA分子片段的原子级结构示意图

DNA可组成遗传指令,引导生物发育与生命机能运作,其主要功能是资讯(信息)储存,可将其比喻为“蓝图”或“配方”。其中包含的指令,是建构细胞内其它的化合物,如蛋白质与RNA(核糖核酸)所必需。带有蛋白质编码的DNA片段称为基因。其它的DNA序列,有些直接以本身构造发挥作用,有些则参与调控遗传讯息的表现。

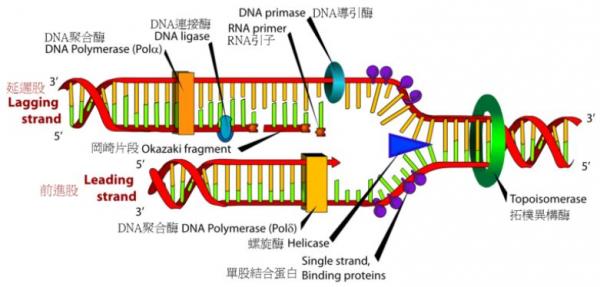

在后续的分子水平的生物学研究中,DNA在细胞内的作用机制被进一步阐明,以细胞分裂必须的DNA复制过程(细胞必须将自身基因组中的DNA复制,才能使子细胞拥有和亲代相同的遗传讯息)为例,下图示意了其基本机制:

<图3> DNA分子复制机制示意图

在此复制过程中,两条DNA长链会先在解旋酶(一种蛋白质)和其它不同种类蛋白酶(如拓扑异构酶、单股结合蛋白)的帮助下分离,之后一种称为DNA聚合酶的酵素(一种蛋白质),会分别以两条长链为依据,合成出互补的DNA序列。该酵素可找出正确的外来互补碱基,并将其结合到模板长链上,进而制造出新的互补长链。由于DNA聚合酶只能以5’到3’的方向合成DNA链,因此双螺旋中平行但方向相反的两股(分别称为前进股和延迟股),具有不同的合成机制,其中延迟股必须先复制出小的片段,再经由连接酶(一种蛋白质)“缝合”。在复制时的速度可达每秒100个核苷酸,旧长链上的碱基序列决定了新长链上的碱基序列,使细胞得以获得完整的DNA复制品。当然在DNA复制时细胞体内还有严格精密的多重纠错机制,以保证复制链和母链的严格匹配。纠错机制非常复杂,人类对它的认识才刚刚开始,这里就不作介绍了。

在Youtube上有一个3分27秒长的视频《DNA replication (DNA复制机制)》,用简化的形式展现了DNA复制这一奇妙的过程,对理解该过程很有帮助。

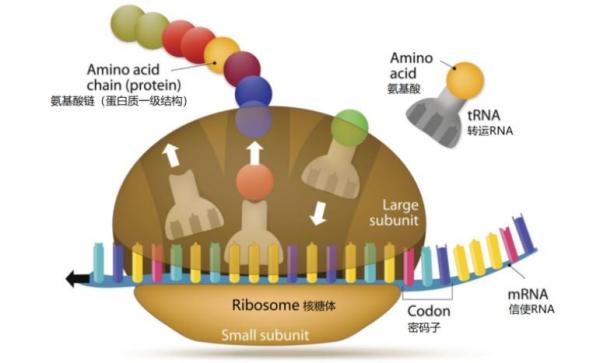

就其功能而言,DNA大分子在细胞的构成和新陈代谢中起到了蛋白质分子合成装配说明书的作用,从DNA中的信息到蛋白质分子的形成可以类比为一台细胞内的生物3D打印机,是DNA中的基因信息(可理解为一维编码)表达为蛋白质分子(可理解为三维结构)的过程。此过程分为两步,即“转录”和“翻译”。第一 步“转录”是遗传信息从DNA流向RNA的过程,即以双链DNA中的确定的一条链为模板, 一个基因(DNA中的蛋白质编码片段)被读取并被复制为mRNA(信使RNA)的过程。在转录时以A、U、G、C四种核糖核苷酸为原料,在RNA聚合酶(一种蛋白质)催化下通过与一系列组分构成动态复合体,完成转录起始、延伸、终止等过程合成mRNA。在蛋白质合成的第二步,携有一个长序列编码的mRNA在进入核糖体(一 种蛋白质)后,按每三个相邻编码(即密码子)的顺序与不同类型的tRNA(转运RNA)反密码子环上的三个编码匹配,组装出氨基酸长链序列(即“翻译”,也就是用mRNA上每三个相邻编码在tRNA的帮助下从20种可供选择的氨基酸中选出一种,放在长链的特定位置上),然后长链在空间进行三维折叠(目前分子 生物学对折叠机制还不能提供清晰描述)以形成具有生化活性的蛋白质 (同样在蛋白质合成时也有相应的纠错)。下图示意了“翻译”(蛋白质合成第二步)的基本机制:

<图4> 蛋白质合成第二步“翻译”机制示意图

也是在Youtube上有一个2分41秒长的视频《From DNA to protein – 3D》,用简化的形式展现了DNA中的基因指导蛋白质合成的过程。

描述了这么多,细心的读者可能已经注意到了,抛开机理的精密复杂不论,单从所需材料的方面讨论,无 论是细胞繁殖所必须的DNA复制,还是细胞生存所必须的蛋白质分子合成,都需要DNA和蛋白质的同时存在,它们互相支持互为因果。缺少了蛋白质的帮助,DNA无法复制;缺少了DNA的信息指导,蛋白质在细胞体内无法生成 (这又是一个“不可简约的复杂系统”,在第四节有详细讨论)。现在我们要问生命化学起源学说的支持者,你们的化学起源是先起源了DNA,还是先起源了蛋白质呢?这个“先有鸡还是先有蛋”的问题,显然会让化学起源学说的支持者挠头不已。

近年来化学起源又推出了所谓的“RNA世界”(The RNA World)学说。“RNA世界”一词则是由诺贝尔奖得主沃特·吉尔伯特(Walter Gilbert)于1986年提出,该假说认为,地球上早期的生命分子以RNA先出现,之后才有蛋白质和DNA;这些早期的RNA分子同时拥有类似现在DNA具有的遗传讯息储存功能,以及类似现在蛋白质具有的催化能力,支持早期细胞或前细胞生命的运作。先不讨论RNA分子如何自然出现,这又牵涉到自然条件下形成具有可复制自己、又有可指导蛋白质合成能力的RNA极低的概率问题(同样是研究在特定位置的特定编码的长序列,概率分析方法与上述氨基酸长序列相同)。进而,RNA分子是根据什么机理开始可以自我复制呢?RNA分子又是根据什么机理开始可以产生蛋白质呢?我们希望它不是借助于和化学起源论者一样的绵延不绝的想象力。

同时需要注意,现在所有的实验观察都指出RNA单链分子不稳定,较难长期保持其结构而不降解,这无疑给化学起源说又带来了新的难度。退一步说,即使DNA、蛋白质、RNA分子在自然界中可以同时具备,自 然是怎么知道DNA、RNA上的编码序列(即信息,第七节、第十节详细讨论)该是什么样的呢?自然又是根据什么原理把它们装配到一个细胞的身体里呢?自然不是盲目的随机的吗?人类倾其六、七千年的文明积累和矢志不渝代代传承的对真理不懈追求的精神,至今离完全理解DNA的编码秘密和细胞级别相关的生化奥秘尚有万里之遥,更何谈在实验条件下装配出第一个人造活体细胞;自然单单靠一次次的试错就最终能拼凑出编码序列并用一堆原料装配出第一个生命细胞吗?我们看到的是单单靠随机试错,在地球可能的年龄范围内,极有可能的是自然连一个具有功能的小型蛋白质分子都难以形成。我们理解的自然恐怕在它能力容许的范围内,连把一个螺栓正确地装配到螺母上的能力都没有,不管让它尝试46亿年(据研究的地球年龄)还是138亿年(据研究的宇宙年龄),它真有能力生成化学起源论者所希冀的第一个细胞吗?

<图5> 可以让“自然母亲”一试

德克萨斯大学的生物化学家Gordon Mills和旧金山州立大学的分子生物学家Dean Kenyon评估“RNA世界”时说:“RNA确实是奇妙的分子,然而RNA世界假说就要另当别论。我们看不到它可以确立的根据,它甚至都不能称为有希望”。

近年来兴起的“自组织”理论 (Self-organization)是另一个进化论者倾向于使用的用以支持生命自发产生 (及后续进化)的可能性的理论。“自组织”是指“在没有外部指令条件下,从最初的无序系统中各部分之间的局部相互作用,产生某种全局有序或协调的形式的一种过程”。该理论例举非生物界中如有结构规律性的雪花花瓣、石英晶体等的形成,以及生物界中的如氨基酸肽链折叠形成三维蛋白质分子的过程,进而说明在自然界中存在从无序到有序的天然机制。

然而我们要指出的是,首先,对于生物系统中的所谓的“自组织”,如蛋白质分子的折叠机制,将其定义为“自”组织似乎为时尚早,目前分子生物学对折叠机制还不能提供清晰描述,它极有可能是一个需要依赖其它类型分子参与的“不可简约的复杂”系统。其次,对于非生物界中的有结构规律性的存在,其实我们只要明白它们和生命所要求的“特殊复杂性”(Specified Complexity)的差距,就足以将它们排除在进化论者希冀的证据之外。为什么这么说呢?雪花花瓣、石英晶体等结构的规律性确实存在,但这种规律性无论是在“特殊性”还是在“复杂性”上,与无论是DNA上的信息,还是蛋白质的分子结构及功能所表现出的“特殊性”、“复杂性”在程度上存在天壤之别,根本不在一个比较的量级上。自然界中的结构规律性是由于物质的物理化学特性在特定的条件下自发形成,这没有错,但是据我们的观察这些结构的规律性是有限度的,它不过就是将一个特定的最小结构单元多次重复而型成,在雪花花瓣、石英晶体的层次之上从未发现过基于那些层次的更复杂的结构;然而生命组份中的“特殊性”、“复杂性”与单纯的结构规律性却恰恰相反,生命组份中的“特殊性”、“复杂性”是建立在层层的“特殊复杂性”之上的“特殊复杂性”。据此不难看出,进化论者如用这些结构的规律性支持他们的生命自发产生及进化的主张,相当有可能又犯了先师达尔文无限延伸、认为量变必定导致质变的错误。

英国数学家及天体物理学家弗雷德·霍伊尔爵士(Sir Fred Hoyle)在1981年面对《自然》杂志的采访时指出,较高等生命形成的几率,相当于一阵龙卷风扫过垃圾场并从中组装出一架波音747的几率。根据霍伊尔爵士的分析,无机分子自发形成细胞生命的可能性约为1:10^4000。

进化论者无疑想弥补这么低的概率给他们造成的理论鸿沟。理查德·道金斯在《盲眼钟表匠》这部书用大量的篇幅描述他应用计算机程序模拟“随机”生成一段为“Methinks it is like a weasel”的信息(算空格一共28个字符长)的概率;该信息纯随机可得到的概率约为1:10^40 (换言之,大约要试错10^40次才可成功),然而道金斯用他的程序模拟得出的结论是只用了43代的试错!但是他的这个方法和结论具有相当大 的误导性。

笔者想提请读者看到的是,道金斯的计算机程序是“伪随机”。他先为程序设定了那个28个字符长目标句子,然后用程序模拟运行,若是在特定的字符位置程序随机提供的字符与目标句中的字符经比较相符,程序就会把那个字符保留下来,接着模拟下一个字符(即他所谓的“累积选择”),这样显然可以使模拟的试错次数大幅度降低。然而,就是在同一部书中,道金斯反复强调进化的自然机制是随机的、盲目的,那么自然界哪里来的“目标句”呢?自然界又从哪里来的“比较”机制呢?自然怎么知道面对一堆单细胞的藻类和细菌,进化的下一步目标是什么,进而通过比较留下符合它的目标的每一步进化呢?道金斯用他的那些计算机模拟程序支持他倡导的进化思想,他是在无意或有意地自欺欺人。如果他是无意,那说明道金斯的思辨水平还有极大的提升空间;如果是有意,那道金斯就缺乏二十世纪最伟大的科学哲学家卡尔·波普尔(SirKarl R. Popper)所说的“知识份子的正直”(intellectual integrity)。

可以说,进化论者尽力回避生命起源的话题是相当有自知之明的,这里是他们的死胡同(在自然主义哲学前提下,自然起源是唯一的必然选择),在这里可以使我们得以清晰地一睹进化论信仰潜藏的荒谬性。就我们已知的地球上的生命形态,生命的自然的化学起源是极为不可能的,那么就极有可能有一位生命的创造者,这将使得所有所谓后续的物种间进化都成为多此一举,所有所谓现代进化论物种间进化的研究都将成为镜花水月。

第六节. 胚胎发育重演论(Recapitulation Theory) —— 一场学术欺诈

大多数人曾经听过这个“胚胎发育重演论”(也称“复演说”)的说法,:人类的胚胎在子宫发育的头几个月 的过程中经历(或重演)了不同的进化阶段,例如像鱼那样有腮,像猴子那样有尾巴等等。胚胎重演理论作为进化论的证据出现在很多书籍中,特别会被各类百科全书和进化论推广者使用。

究其历史,该假说是十九世纪早期由德国解剖学家约翰·弗雷德里希·梅克尔(Johann Friedrich Meckel)等提出,后由德国生物学家恩斯特·海克尔(Ernst Haeckel)于十九世纪后半叶大力主张和推广。该学说称动物胚胎的发育过程,从受精到妊娠(或孵化)会经历和该动物远古祖先成年个体进化相似的过程,即高 等动物胚胎的发育阶段会经历相似于成年低等动物的形态。海克尔在他“杰出”的创作中描绘了鱼、蝾螈、海龟、鸡、猪、牛、兔和人类胚胎发育的三个阶段,这些胚胎之间的相似性看起来似乎能够支持达尔文的说法,即认为所有生物都有一共同祖先。

然而很多单纯的读者不知道的是,为了加强他证据的说服力,海克尔刻意欺诈性地修改了由其他科学家绘制的人类和动物的胚胎,以增加不同物种胚胎之间的相似之处,并隐藏其不同之处。1874年海克尔的德国同行莱比锡大学的解剖学教授威廉·伊斯(Wilhelm His Sr.)就曾指控海克尔涉嫌欺诈行为;海克尔大学时代的导师、著名病理学家鲁道夫·菲尔绍(Rudolf Virchow)也曾公开批评海克尔的进化论思想缺乏凭据。

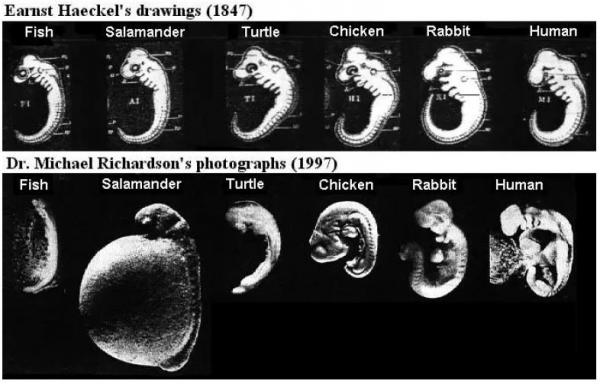

1997年伦敦圣乔治医院和医学院的讲师、胚胎学家迈克尔·理查森(Michael Richardson)在《解剖学和胚胎学》期刊上的一篇文章中进一步揭露了这个刻意的骗局。理查森说,他总觉得海克尔的图画是有问题的,因为“这些图画与他自己所了解的鱼类、爬行类、鸟类和哺乳动物胚胎各部的发育速度不相符。” 因此他组织了一个国际研究小组专门对多种嵴椎动物胚胎的外部形态进行研究和拍照,研究与海克尔图画在同一个阶段的胚胎。研究小组收集了39种不同的嵴椎动物的胚胎,包括澳大利亚的有袋动物、波多黎各的树蛙、法国的蛇以及英国的鳄鱼等动物的胚胎。他们发现,不同物种的胚胎差异非常大。事实上,这些胚胎的差异是如此之大,海克尔的图画不可能是按照真正的胚胎样品画出来的。研究小组发现,海克尔不仅添加、删除和篡改胚胎的结构,而且他还刻意改变了胚胎各部的比例。以下图片展示了理查森研究小组关于对应生物胚胎的照片(图片下半部分),与原始海克尔图画中对胚胎的描述(图片上半部分)的对比:

<图6> 海克尔绘制的不同生物胚胎(上)与理查森博士拍摄的相应生物胚胎(下)的对比

理查森在接受《泰晤士报》采访时说:“这是一个最恶劣的科学欺诈。一个被认为是伟大的科学家却故意误导大众,这是令人感到非常震惊的。这让我很生气…他(海克尔)所做的就是,将人类的胚胎的图画复制,把它当作蝾螈、猪和其它动物的胚胎,相同发育阶段的胚胎看起来很相似,但事实上它们并不相似…这些胚胎图画都是伪造的。”

一个关于海克尔其人的事实是,他大力支持达尔文的进化论,是德国优生论(Eugenics)思想的奠基人 (激进的优生学学者提倡通过人为的手段,对某族群之中特定的人群限制生育,被纳粹德国全面推广)。由于他的主张具有浓厚的社会达尔文主义色彩 (海克尔曾说“政治就是应用中的生物学”,现今互联网上仍可找到他用阴暗的笔触描绘的所谓低等进化人类种族与猿类相似的图画),让进化生物学牵扯上种族主义、法西斯和纳粹主义,反而对进化论的推广不利,很多学者都对他不齿,因此有人称他是“进化论的猪队友”。

哈佛大学当代进化论学者史蒂芬·古尔德(Stephen J. Gould)评论海克尔的绘图说: “一个世纪以来不动脑子的反复出版,导致这些绘图顽固地占据了当今大量——如果不是绝大多数的话——的教科书,就这一点而言,我认为我们的确有权利感到惊讶和羞耻…… (他们已经犯下了)学术谋杀。”

作为本节的结束,我们在这里也要发问,邀请读者共同思考:单从逻辑的角度出发,即便相似生物的胚胎阶段具有某些相似性,就真的能证明所谓的进化吗?这两者存在必然的逻辑联系吗?(在第十节中有详细讨论。)

第七节. 人类与黑猩猩共祖 —— 一场学术误导

进化论宣扬人类与灵长类动物有共同祖先,在达尔文的时代,他们的论据主要是基于生物形态学,即他们基于人类和灵长类动物的身体构造相似而得出二者具有共同祖先的结论,然而明显地,这从达尔文的进化论诞生的第一天起就面临着中间类型化石缺失的困难(详见本文第三节)。随着当代特别是二十世纪后半叶以来基因遗传学和分子生物学的发展,进化论者宣称他们在这些新兴的科学领域都为进化论找到了证据。这其中最有影响力的莫过于他们应用基因学的研究指出人类和黑猩猩享有共同祖先。

在这个进化论统治的时代,信息和知识在相当大的程度上都被进化论体系把控操纵。如果读者查阅维基百科上“人类演化历程”的词条,以下这两段话就会呈现在读者的眼前:(注:下划线为笔者加入。)

“人类演化历程记录了人及其祖先在发展与演化过程中的重要事件,还包括对可能是人类祖先的物种的简要介绍。但其中并不包含生命起源的内容,只是描述从生命诞生直至演化为人类的可能历程。本条目的内容都基于对古生物学、发育生物学、形态学的研究,以及解剖学和遗传学的数据。对人类演化的研究是人类学的一个重要分支。

目前已有压倒性的证据支持演化的真实性,学界普遍认为演化是事实,而不仅仅是理论或假说,对于进化论的真确性,存在有强烈的科学共识,演化以外任何关于物种起源或人类起源的学说,目前都不获支持。绝大多数的科学社群和学术团体,都认为进化论是唯一能完全满足在生物学、古生物学、分子生物学、遗传学、人类学及其它各领域中所观察到的现象的理论。截至目前为止,没有任何反对进化论且经过科学方 面同行审查的论文,名列科学与医学期刊搜索引擎PubMed当中。”

在上述两段中,如果我们逐一审视每一下划线处这个词条编辑者的措辞,相信读者不难体会出个中的微妙之处,不难看出进化论者在解释他们的中心议题即所谓的“人类演化”时,多少有那么一些主观的人为意愿掩埋在字里行间。

再请读者查阅另一个相关的维基百科上的词条“人科”: “人科(学名:Hominidae)又称猩猩科(Pongidae),是生物分类学中灵长目的一科,包括智人和所有已灭绝的人类及所有猩猩,现存2亚科、4属、8种。在早期的分类法中,人科仅包括人类,而猩猩则被分入猩猩科,后来的研究厘清各物种的演化关系,猩猩科便成为人科的异名。长臂猿科是人科最亲近的旁系群,二者组成人猿总科。”

从这里不难看出,起先(大概在进化论被普遍接受以前吧)学者认为“人科仅包括人类”,但“后来的研究厘清各物种的演化关系”,现在的“人科”就是“猩猩科”。换句话说,在现今进化论的框架下,人类就是“高级的猩猩”。

在进化论信仰框架下近年来的基因科学的研究无疑为“人类就是高级的猩猩”的思想传播起到了推波助澜的作用。笔者注意到在2002年1月美国《科学》杂志上的一篇题为《人类与黑猩猩DNA序列的比较与分析》(《Construction and Analysis of a Human-Chimpanzee Comparative Clone Map》)的论文,该论文得出的一个结论就是“黑猩猩与人类的DNA相似度为98.77%”。

继而,2005年美国《科学》杂志评出年度十大科学进展位列第一的是“黑猩猩DNA与人类DNA极度相似”。该杂志描述说“一个国际团队公布了人类的近亲黑猩猩的基因组图谱。与已获得的人类基因组图谱进行比较,…。 基因组数据证实了我们与黑猩猩的亲缘关系: 在这两个物种可被对比的区域,我们在核苷酸上的差别只有约1%,…。 但在黑猩猩的DNA中,对比人类来说,存在令人惊奇大块的非编码区的插入或删除,这样致使两个物种的DNA差异约为4%。” (经查证这是基于同年英国《自然》杂志9月1日的一篇论文《Initial sequence of the chimpanzee genome and comparison with the human genome》)。

现如今如果读者在互联网上查一下,不难找到类似“黑猩猩和人类DNA相似性为99%”这样的标题。如于2005年9月中国科学院的网站上刊出的文章《黑猩猩和人类基因组的DNA序列相似性达到99%》中,就说“研究显示,黑猩猩和人类基因组的DNA序列相似性达到99%” (中国科学院刊出的这篇文章是对上述2005年《自然》杂志研究结果的引用)。这一结论也被进化论者四处宣扬,作为人类是从低等灵长类动物进化而来的证据。

然而“黑猩猩DNA与人类DNA极度相似”并不是事实,并且离事实相差得太远,这是进化论者无意或有意地对大众的误导。为什么这样说呢?读到这里还没有失去耐心的读者请继续往下看。

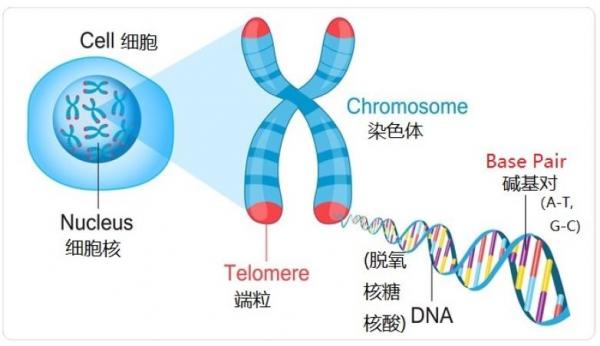

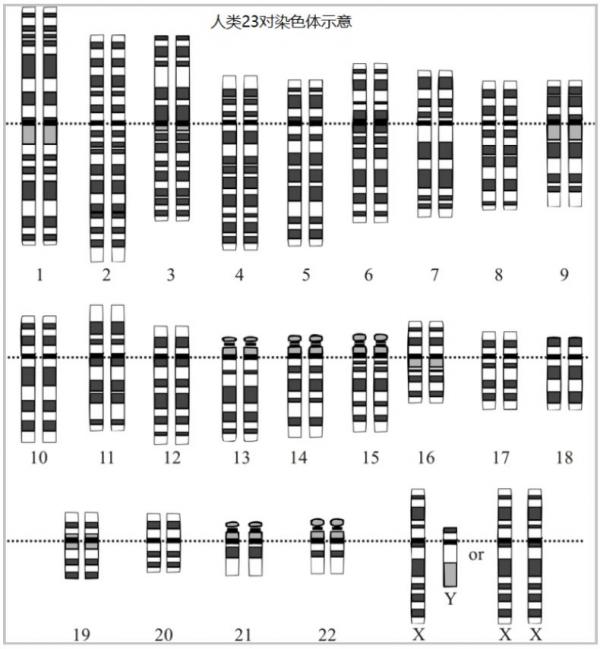

先从人类的DNA的介绍开始吧。人类个体几乎每个细胞的细胞核里都有23对(46条)染色体,每个染色 体内有有一条DNA(脱氧核糖核酸)双螺旋长链(长链经过卷曲缠绕盘附形成为染色体)。DNA是在由糖类与磷酸借由酯键相连组成的双螺旋长链骨架中间,由含有四种碱基A、T、G、C的核苷酸两两配对(A配T、G配C)而构成,核苷酸的尺度在8到10个原子之间,而每两个相邻的核苷酸之间相距约有2到3个原子。人类的基因组里共有约31亿个碱基对。在这31亿个A-T,G-C的编码对中,目前发现约有3%的编码对具有可以编码蛋白质或RNA的功能,这样的编码对片段大约有2.5万多个,也就是我们所说的基因。剩余约97%的编码对组成的其它许多片段,占DNA的绝大部分,称为控制区(或非编码区),它们的主要作用 是对基因功能的实现进行调控。所有的这些染色体都被包裹在直径大约只有20微米的细胞的细胞核内。如果把单个细胞内23对染色体上的DNA分子拉直并头尾相接,长度大约有2米。成年人个体约含有3.7*10^13(10^13表示数字一的后面有13个零)个,即37万亿个细胞,如果把这些细胞内的DNA都头尾相接,可以在地球和太阳之间来回穿梭约220次。光线从太阳发出到地球要走约8分钟,这个定义我们生命有机体的操作系统信息的长度如果用光线来测量,从头到尾需要光线走约60小时。下两图分别示意了染色 体和DNA在细胞内的位置,以及人类的23对染色体的(经染色标识后的)形态。(而DNA的细节结构在第五节的图二中有显示。)

<图7> 细胞、细胞核、染色体、DNA、碱基对层级关系示意图

<图8> 人类23对染色体示意图

DNA上的编码从根本上来说是信息,即指导生命表达的信息,其中基因段定义材料(各种蛋白质、RNA),而控制段定义方法(调控)。通俗地说就好比菜谱,里边的信息有的定义食材(鸡胸肉、土豆、洋葱、八角、姜、植物油、辣酱、酱油、糖等),有的定义工序(鸡肉对土豆比例、先放鸡肉或先放洋葱、大火小火、辣酱对糖比例等)。两个菜谱即使定义使用相同种类的食材,但由于菜谱里定义的工序不同,炒出来的菜的口味会有很大的差别。

人类胚胎从一颗受精卵里的一套染色体开始,在DNA的指导下逐渐经过细胞的分裂和组织、器官、系统的分化,最终在母体内形成一个完整的人类个体并且具有独立的意识。说人类的DNA编码和它所在的细胞是这个宇宙中的最复杂的系统,是一点也不为过的。人体的形成的初始就好比一台在母体内的微型3D打印机,由一个细胞(受精卵)内的一套染色体上的指导信息为起点,用母体提供的能量和物质“打印”出一个新的生命。如果我们明白像3D打印机这样有信息指导的精密的设备是不可能在自然界内随机生成的,那么就不难推测出由DNA上的信息指导生成的精密复杂得不可思议的人体也不可能是籍由自然随机生成的。需要提起读者特别注意的是,由于人类DNA编码总量太过巨大,基因区与控制区的相互作用机制在现阶段基本不明,现代科学还远远没有厘清这个超复杂系统的详细作用机理。

在2002年1月《科学》杂志的那篇论文里,科学家团队在黑猩猩的染色体中取出64,116个DNA片段(作为起始,经过一系列处理及筛选以满足比较的需要,细节见原论文),每个片段约300个编码,在误差率千分之一的的标准下,用NCBI-BLAST方法与人类的基因库的DNA序列进行对比,其结果有19,813,086个位点进行了对比,这其中有19,568,394个位点是相同的,由此计算出两者相似度为19568394 / 19813086 =98.77%。(其中NCBI: National Center for Biotechnology Information 即“美国国家生物技术信息中心”,BLAST: Basic Local Alignment Search Tool 是一个用来比对生物序列的一级结构(如不同蛋白质的氨基酸序列或不同基因的DNA序列)的计算机算法)。用这个98.77%的结果支持“黑猩猩DNA与人类DNA极度相似”的观点看似很科学对吧? 其实不然!原因主要有以下几点:

1). 黑猩猩每个细胞核里有24对染色体,其基因组里共有约33亿个碱基对,从整体形态上与人类的就存在很大差异。

2). 人类基因组的测序并未全部完成(“人类基因组计划”截至2005年估计完成了全部序列的92%. 剩余如染色体着丝粒和端粒附近用现有技术测序存在困难,所以没有进行)。相信对黑猩猩基因组的测序也存在同样的问题。

3). BLAST算法是一个为了提高比较速度而牺牲了比较精度的算法,应且每组约300个编码片段的尺度太小 (在两个长序列里,越小的对比片段越容易找到匹配)。

4). 比较数目占总体比例太小,19,813,086个位点只相当于30亿的不到1%。

5). BLAST研究方法的前提就具有局限性,它要求从两套DNA中随机拿出许多片段,而不管这些片段是在基因区还是在控制区,还是各占一部分、所占的比例是多少。讽刺的是“blast”的中文有“打碎”的意思,它确实是把两个整体的东西打碎,而只比较它们之间零散碎片的相似性。

6). 基因遗传学对DNA编码的理解才刚刚开始,对于主要研究对象人类的约2.5万多个基因和DNA上约97%的控制区间相互作用机制的理解,无论从广度上还是从深度上可以说还十分狭隘肤浅。

这最后两点对理解用98.77%相似度的结果支持“黑猩猩DNA与人类DNA极度相似”的结论的非科学性最为重要,有必要再深入解释一下。BLAST研究DNA相似度的方法从根本上就是只看信息使用的零散的材料片段,在远远没有理解信息所传递意义的前提下,进行的对比。比如这里有两句英文,分别是A和B:

A). “All aspects of the evidences for evolution theory have been weighed on the scales and found notwanting.”

B). “All aspects of the evidences for evolution theory have been weighed on the scales and foundwanting.”

其中A句有104个字符(包括字母、空格和句号),而B句有100个字符(包括字母、空格和句号)。如果我们只比较B和A间字符的差别,那B和A的相似度为100/104 = 96.2%。但是稍微有英语知识的人都知道,这两句话语意上的相似度几乎为零,它们俩的相异度几乎为100%。在不明白信息承载的意义的前提下,只凭信息所用的载体材料(即字符)进行比较,就会得出它们的相似度很高的结果。BLAST研究DNA相似度的方法就是这样一个在不明白信息承载的意义时逐点比较A、T、G、C编码(材料)的浅层次的方 法。(另外,在终结BLAST的时候,顺便给出B句的中文翻译: “经过检视发现进化论证据的所有方面都缺乏其所需的说服力。”)

2005年9月1日《自然》杂志的那篇论文用的也是BLAST的研究方法,得出的结论与2002年1月《科学》杂志的论文的结论也相近;基于以上分析,以此证明“黑猩猩DNA与人类DNA极度相似”也是不科学的。

如果不是采用像BLAST这样对随机片段材料的粗略的比较,而进行相应染色体上DNA的逐段比较,就不难发现黑猩猩和人基因信息的巨大差别。如2010年1月《自然》杂志刊登的名为《黑猩猩和人类Y染色体在结构和基因内容上的明显分歧》的论文 (《Chimpanzee and Human Y Chromosomes Are RemarkablyDivergent in Structure and Gene Content》)里,作者列出了在人类Y染色体上鉴别出的78个基因,和黑 猩猩Y染色体上鉴别出的37个基因,两者光从基因数目就相差53%。在黑猩猩的MSY区(雄性特异性区域),只包含了人类MSY区域中三分之二的独特的基因或基因簇,以及一半的蛋白质编码转录单位。再如遗传学博士Jeffrey Tomkins和生物学博士Jerry Bergman在2012年就人类与黑猩猩DNA对比这个课题,回顾了那些已出版的文献;当他们把所有DNA数据都作为考察对象(而不是仅仅针对那些预先筛选好的DNA部分片段)进行研究后,他们指出:“我们可以有把握地说:人类与黑猩猩基因组的相似度不会高于87%,甚至不会高于81%。”

最后要特别提出的是,前边已经介绍了人类是23对染色体,而黑猩猩是24对染色体。对于这个染色体形态存在的根本性差别,进化论者显然也准备好了“对策”。很多进化论者宣称人类的类人猿祖先有两条染色体融合而变为一条人类的2号染色体,致使人类只有23对染色体,而黑猩猩保留了这个共同祖先的24对的数目。笔者在这里要指出的是,从现在我们对染色体融合后出现的情况看,这样染色体融合产生后代还能代代延续的可能性是很低的,这样的染色体异常形态很难在群体中被长期保持。

在人类当中存在一种“染色体罗氏易位症”(一种人类染色体融合疾病),携带这种易位症的患者只有45条染色体,但他们的外表和有正常染色体的人没有区别(表型正常)。“罗氏易位”是由两个“近端着丝粒染色 体”分别在其着丝粒附近断裂并产生融合形成一条新的异常染色体。两个起始染色体都丢失了各自的短臂,因为丢失的信息不多,这样产生的精子或卵子还可以受孕,胎儿也可以存活。“罗氏易位”的发生率在新生 儿中的几率是千分之一。但是这样的人在人群中,成年后有大概率是与正常人(具有46条染色体)婚配生 育,产生下一代仍是“罗氏易位”患者的概率只有1/6 (另外有较大概率致流产或先天畸形 )。如此类推,每代都是这种情况,经过多代后其遗传效果就会消失。凭借这个对人类染色体融合情况的理解,不难推测即使在远古时代有一个类人猿个体由于染色体融合而产生了23对染色体,它于它所在的种群中即使可以产生后代,其融合的形态在多代后就会消失,很难遗传下来,更别说推广开来而形成一个新的物种。

为我们所熟知的动物界的马和驴杂交的后代骡子,也体现出染色体对数不匹配的亲代所产生的子代繁殖率极低的特性。马的染色体是32对(64条),驴的染色体是31对(62条),而产生的子代骡子有63条。在形成生殖细胞的减数分裂中,第一次分裂前期细胞内染色体要进行两两配对,这样配对的两条染色体(即同源染色体),形态大小都相同,一条来自父方,一条来自母方。可是对于骡子体内染色体32+31的组合方式,减数分裂无法将其中的一条染色体配对,四分体时期会发生联会紊乱,不能正常产生配子,所以骡子可育性非常低,几乎不可育。像骡子这样的个体,由于这种生物体内自带的生殖隔离机制,在自然界中一般不超过两代就会消失。